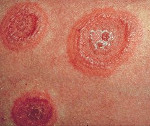

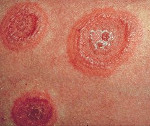

Эритема с выраженным отеком

Эритема многоформная экссудативная – острое, нередко рецидивирующее заболевание кожи и слизистых оболочек инфекционно-аллергического генеза, полиэтиологическое заболевание, преимущественно токсико-аллергического генеза, чаше всего развивающееся пол влиянием инфекций, особенно вирусных, и воздействия лекарственных препаратов. Впервые данное заболевание описал Hebra в 1880 г.

Причины и патогенез эритемы многоформной экссудативной остаются неясными. Но мнению многих ученых, заболевание имеет токсико-аллергический генез. Заболевание рассматривается как гиперерическая реакция, направленная на кератиноциты. В сыворотке крови больных выявляют циркулирующие иммунные комплексы и отмечается отложение IgM- и СЗ-компонента комплемента в кровяных сосудах дермы. Триггер-факторами могут быть вирусные и бактериальные инфекции, лекарственные средства. Отмечена связь с риккетсиозом. Различают две формы заболевания: идиопатическую с неизвестной этиологией и вторичную с идентифицированным этиологическим фактором.

Симптомы эритемы многоформной экссудативной. Клинически проявляется небольшими эритематозными отечными пятнами, пятнисто-папулезными высыпаниями с эксцентрическим ростом с образованием двухконтурных элементов за счет более яркой периферической и синюшной центральной части. Могут возникать кольцевидные, кокардовидные фигуры, пузырьки, а в некоторых случаях и пузыри с прозрачным или геморрагическим содержимым, вегетации. Предпочтительная локализация – разгибагельные поверхности, особенно верхних конечностей. Нередко высыпания возникают на слизистых оболочках, что более свойственно буллезной форме экссудативной многоформной эритемы. Наиболее тяжелой клинической разновидностью буллезной формы заболевания является синдром Стивенса-Джонсона, протекающий с высокой температурой, болями в суставах. Могут быть признаки миокардиодистрофии и поражения других внутренних органов (гепатит, бронхит и др.). Выражена склонность многоформной экссудативной эритемы к рецидивам, особенно в весенний и осенний период.

В клинической практике различают две формы многоформной экссудативной эритемы – идиопатическую (классическую) и симптоматическую. При идиопатической форме обычно не удается установить этиологический фактор. При симптоматической форме известен определенный вызывающий высыпание фактор.

Идиопатическая (классическая) форма обычно начинается с продромальных явлений (недомогание, головные боли, повышение температуры тела). Спустя 2-3 дня остро появляются симметрично расположенные ограниченные пятна или уплощенные отечные папулы округлой либо овальной формы, величиной 3-15 мм, розово-красного или ярко-красного цвета, увеличивающиеся по периферии. Периферический валик приобретает цианотичный оттенок, центральная часть западает. В центре отдельных высыпаний образуются новые папулезные элементы с точно таким же циклом развития. На поверхности элементов или на неизмененной коже возникают разнокалиберные пузырьки, пузыри с серозным или геморрагическим содержимым, окруженные узким воспалительным ободком («симптом птичьего глаза»). Через некоторое время пузыри спадают и их ободок становится цианотичным. В таких участках формируются концентрические фигуры – herpes iris. Их плотная покрышка вскрывается и образуются эрозии, которые быстро покрываются грязновато-кровянистыми корками.

Предпочтительная локализация элементов – разгибательные поверхности верхних конечностей, главным образом предплечий и кистей, но они могут также располагаться и на других участках – лице, шее, голенях, гыле стоп.

Поражение слизистой оболочки и губ встречается приблизительно у 30 % больных. В начале возникают отек и гиперемия, а через 1-2 дня появляются пузырьки или пузыри. Они быстро вскрываются, обнажая кровоточащие ярко-красные цвета эрозии, по краям которых обвисают остатки покрышек. Губы отекают, их красная кайма покрывается кровянистыми и грязными корками и более или менее глубокими трещинами. Из-за сильной болезненности бывает весьма затруднителен прием пищи. Исход в большинстве случаев благоприятный, заболевание обычно длится 15-20 дней и исчезает бесследно, редко в местах высыпаний на некоторое время остается небольшая пигментация. Иногда процесс может трансформировать в синдром Стивенса-Джонсона. Для идиопатической формы характерны сезонность заболевания (в весенние и осенние месяцы) и рецидивы.

При симптоматической форме появляются высыпания, аналогичные классической эксудативной эритеме. В отличие от классического типа возникновение болезни связано с приемом определенного агента, сезонности не отмечается, процесс имеет более распространенный характер. Кроме того, не в меньшей степени поражается кожа лица и туловища, цианотический оттенок высыпаний не столь выражен, могут отсутствовать кольцевидные и «радужные» (iris) фигурные высыпания и др.

Лекарственная многоформная экссудативная эритема большей частью носит фиксированный характер. Из морфологических элементов преобладают пузыри, особенно при локализации процесса в полости рта и на половых органах.

В зависимости от клинической картины высыпаний различают пятнистую, папулезную, пятнисто-папулезную, везикулезную, буллезную или везикуло-буллезную формы экссудативной эритемы.

Гистопатология эритемы многоформной экссудативной. Гистопатологическая картина зависит от клинического характера высыпаний. При пятнисто-папулезной форме в эпидермисе отмечаются спонгиоз и внутриклеточный отек. В дерме наблюдаются отек сосочкового слоя и периваскунярный инфильтрат. Инфильтрат состоит из лимфоцитов и некоторого количества полиморфноядерных лейкоцитов, иногда и эозинофилов При буллезных высыпаниях пузыри локализуются под эпидермисом и только в старых высыпаниях они иногда могут обнаруживаться внутриэпидермально. Явления акантолиза всегда отсутствуют. Иногда видны экстравазаты эритроцитов без признаков васкулитов.

Патоморфология эритемы многоформной экссудативной. Характерны изменения в эпидермисе и дерме, однако в одних случаях преимущественно изменяется эпидермис, в других – дерма. В связи с этим различают три типа поражений: дермальный, смешанный дермо- эпидермальный и эпидермальный.

При дермальном типе наблюдается инфильтрация дермы различной интенсивности, иногда занимающая почти всю ее толщу. Инфильтраты состоят из лимфоцитов, нейтрофильных и эозинофилов, гранулоцитов. При выраженном отеке сосочкового слоя дермы могут образовываться пузыри, покрышкой которых является эпидермис вместе с базальной мембраной.

Дермо-эпидермальный тип характеризуется наличием мононуклеарного инфильтрата, располагающегося не только периваскулярно, но и вблизи дермо-эпидермального соединения. В базальных клетках отмечается гидропическая дистрофия, в шиповатых – некробиотические изменения. В некоторых участках клетки инфильтрата проникают в эпидермис и в результате спонгиоза могут образовывать внутриэпидермальные пузырьки. Гидропическая дистрофия базальных клеток в сочетании с выраженным отеком сосочкового слоя дермы могут приводить к образованию субэпидермальных пузырей. Довольно часто при этом типе образуются экстравазаты из эритроцитов.

При эпилермадыюм типе в дерме отмечается лишь слабая инфильтрация в основном вокруг поверхностных сосудов. В составе эпидермиса даже в ранних стадиях находятся группы эпителиоцитов с явлениями некроза, которые затем подвергаются лизису, сливаются в сплошную гомогенную массу, отделяющуюся с образованием субэпидермального пузыря. Эта картина аналогична таковой при токсическом зпидермалыюм некролизе (синдром Лайелла). Иногда некробиотические изменения отмечаются в поверхностных отделах эпидермиса и вместе с отеком ведут к образованию подроговых пузырей с дальнейшим отторжением его верхних отделов. В этих случаях трудно дифференцировать экссудативную многоформную эритему от герпетиформного дерматита и буллезного пемфигоида.

Гистогенез эритемы многоформной экссудативной. Основной механизм развития заболевания, вероятнее всего, иммунный. У больных выявляют при прямой иммунофлюоресцентной микроскопии высокий титр межклеточных циркулирующих антител, однако результаты прямой иммунофлюоресцентной микроскопии пораженной ткани отрицательные. Эти антитела способны фиксировать комплемент в отличие от антител при пемфигусе. Ученые обнаружили увеличение количества лимфокинов, макрофагального фактора, что свидетельствует о клеточном иммунном ответе. В клеточном инфильтрате в дерме выявляют преимущественно Т-лимфоциты-хелперы (СD4+), а в эпидермисе – преимущественно цитотоксические Т-лимфоциты (CD8+). Вовлекаются в патогенез также и иммунные комплексы, что в первую очередь проявляется повреждением стенок кровеносных сосудов кожи. Таким образом, предполагается, чго развивается комбинированная иммунная реакция, включающая реакцию гиперчувствительности замедленного типа (IV тип) и иммунокомплексную аллергическую реакцию (III тип). Выявлена ассоциация заболевания с антигеном HLA-DQB1.

Дифференциальный диагноз проводят с фиксированной сульфаниламидной эритемой, диссеминировапной красной волчанкой, узловатой эритемой, буллезным пемфигоидом, пузырчаткой, крапивницей, аллергическим васкулитом.

Лечение эритемы многоформной экссудативной. При пятнистой, папулезной и легкой буллезной формах проводят симптоматическое лечение – гипосенсибилизирующие (препараты кальция, тиосульфат натрия), антигистаминные средства и наружно – анилиновые красители, кортикостероидные препараты. В тяжелых случаях назначают кортикостероиды внутрь (50-60 мг/сут.) или в виде инъекций, при наличии вторичной инфекции – антибиотики, герпетической инфекции – противовирусные препараты (ацикловир).

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

Источник

Кольцевидная эритема – поражение кожи различной этиологии, проявляющееся эритематозными высыпаниями различной (чаще всего кольцевидной) формы на кожных покровах туловища, нижних и верхних конечностей. Характеризуется длительным течением, тяжело поддается лечению. Диагностика кольцевидной эритемы основана на изучении анамнеза, данных осмотра и результатах различных серологических исследований, проводимых для исключения инфекционных заболеваний. Этиотропное лечение отсутствует, обычно осуществляют десенсибилизирующую терапию, применяют антибиотики и витаминные препараты. В ряде случаев высыпания исчезают при устранении провоцирующей патологии.

Общие сведения

Кольцевидная эритема (стойкая кольцевидная эритема, эритема Дарье, длительно протекающая эритема) – группа кожных заболеваний со сходными проявлениями – формированием кольцевидных и бесформенных эритематозных высыпаний. Одну из форм этого состояния в 1916 году описал французский дерматолог Ж. Дарье, в настоящий момент она носит название кольцевидной центробежной эритемы Дарье. Помимо этого типа заболевания существует еще несколько разновидностей патологии, различающихся между собой по возрасту развития, этиологии и клиническим проявлениям. Различные типы кольцевидной эритемы могут возникать у детей, подростков или лиц преклонного возраста. Большинство разновидностей эритемы одинаково часто диагностируются у мужчин и женщин, эритема Дарье в несколько раз чаще встречается у представителей мужского пола.

Кольцевидная эритема

Причины кольцевидной эритемы

Этиология и патогенез кольцевидной эритемы во многих случаях остаются неясными, имеются лишь предположении о влиянии тех или иных факторов. Ревматическая форма патологии обусловлена ревматическим поражением суставов, однако причина возникновения кожных проявлений пока не установлена. Мигрирующая кольцевидная эритема, чаще выявляемая у детей и подростков, вероятно, связана с различными вирусными и бактериальными инфекциями.

Наибольшее количество вопросов вызывает этиология кольцевидной эритемы Дарье. Развитие этой формы заболевания, предположительно, может быть обусловлено грибковой инфекцией кожи, аутоиммунными процессами и приемом некоторых лекарственных средств. Кроме того, эритема Дарье нередко возникает на фоне различных гельминтозов, что также свидетельствует в пользу аутоиммунного характера заболевания. Описано множество случаев появления кольцевидной эритемы на фоне тонзиллита, других воспалительных процессов, эндокринных расстройств и нарушений гормонального фона. Онкологи отмечают, что иногда кольцевидная эритема является частью паранеопластического синдрома. Таким образом, это состояние представляет собой особую форму реактивного дерматоза различной этиологии.

Симптомы кольцевидного дерматоза

Помимо выделения перечисленных выше форм кольцевидной эритемы (ревматической, мигрирующей, Дарье), в практической дерматологии существует классификация, составленная с учетом особенностей клинического течения, которое при общих чертах различается по характеру высыпаний, продолжительности и другим характеристикам. В настоящий момент выделяют четыре клинические формы кольцевидной эритемы. Первым симптомом всех форм является образование на поверхности кожи пятен красного цвета, иногда с кожным зудом. В последующем течение каждой формы приобретает свои характерные черты.

Шелушащаяся кольцевидная эритема чаще развивается при гельминтозах и паранеопластическом синдроме. Участок покраснения со временем начинает шелушиться, в центре выявляется незначительная пигментация кожи, покраснение становится менее выраженным. Рост образования продолжается по периферии, размер патологических очагов достигает 15-20 сантиметров. Изменения центральной части выражены слабо, что в сочетании с периферическим ростом приводит к возникновению характерных образований причудливой формы. Длительность существования очага может составлять несколько месяцев, после разрешения высыпаний кожа остается пигментированной. Часто образуются новые пятна и участки кольцевидной эритемы, при многолетнем рецидивирующем течении заболевания на теле больного выявляются причудливые узоры из участков эритемы и зон гиперпигментации.

Везикулярная кольцевидная эритема имеет неясную этиологию, обычно возникает на фоне сниженного иммунитета и эндокринных расстройств. Еще на стадии красного пятна по краям очага появляются небольшие пузырьки, наполненные серозной жидкостью. В дальнейшем, как и при шелушащейся кольцевидной эритеме, наблюдается периферический рост патологического очага с формированием участка гиперпигментации в центре. В процессе роста по краям очага постоянно образуются и исчезают небольшие везикулы. Течение данной формы кольцевидной эритемы хроническое рецидивирующее, высыпания могут исчезать через несколько недель или месяцев, сменяясь развитием новых очагов.

Простая кольцевидная эритема возникает при аллергии на продукты питания или лекарственные средства. Является наиболее легким вариантом заболевания, характеризуется достаточно быстрой трансформацией пятен в кольцевидные структуры. Шелушения кожи или образования везикул не происходит, единственным проявлением заболевания становится покраснение. Кольцевидные структуры бесследно разрешаются через несколько дней или даже часов после образования.

Стойкая кольцевидная эритема имеет неясную этиологию, сопровождается формированием небольших пятен и колец диаметром до 1-го сантиметра. Иногда в зоне поражения возникают везикулы или участки шелушения. Характерно длительное течение.

В литературе также описаны такие формы кольцевидной эритемы, как телеангиэктатическая, уплотненная и пурпурозная. Из-за незначительной распространенности (менее сотни случаев) некоторые дерматологи полагают, что указанных форм кольцевидной эритемы не существует, а описанные изменения являются другими кожными заболеваниями с формированием кольцевидных структур. Вопрос относительно справедливости такого мнения на сегодняшний день остается дискуссионным.

Диагностика кольцевидной эритемы

Диагноз «кольцевидная эритема» основывается на данных анамнеза и результатах дерматологического осмотра. В спорных случаях производят биопсию кожи в области патологических очагов. При осмотре дерматолога определяются эритематозные высыпания различных форм и размеров, часто в виде причудливых замкнутых линий и полос. В зависимости от формы кольцевидной эритемы наряду с покраснением кожи может наблюдаться шелушение, образование папул или везикул.

При изучении анамнеза пациента нередко выявляются заболевания, спровоцировавшие развитие данной формы реактивного дерматоза. Возможны глистная инвазия, микозы кожи, злокачественные новообразования, воспаление элементов полости рта и верхних дыхательных путей. При отсутствии перечисленных заболеваний больному могут быть назначены лабораторные и инструментальные исследования для оценки состояния различных органов и систем и определения причин развития кольцевидной эритемы. Особенно внимательно следует отнестись к возможности онкологического поражения, поскольку кольцевидная эритема иногда является проявлением паранеопластического синдрома.

Изменения в общем анализе крови при кольцевидной эритеме имеют неспецифический характер и, в основном, способствуют установлению природы провоцирующего фактора. Например, эозинофилия может свидетельствовать о глистной инвазии или аллергии, лейкоцитоз – об остром или хроническом воспалении. Достаточно часто при кольцевидной эритеме обнаруживается диспротеинемия – нарушение соотношения между отдельными фракциями белков плазмы. При гистологическом исследовании кожи обычно выявляется неизменный эпидермис с отеком и выраженной лейкоцитарной инфильтрацией дермы. Гистоиммунофлуоресцентный анализ подтверждает накопление иммуноглобулинов класса G у базальной мембраны эпидермиса. Дифференциальный диагноз кольцевидной эритемы проводят с себорейной экземой, кольцевидной гранулемой и сифилитической розеолой.

Лечение кольцевидной эритемы

Этиотропное лечение кольцевидной эритемы отсутствует, однако успешная терапия провоцирующего заболевания может значительно уменьшить проявления данного состояния. В зависимости от выявленной патологии проводят лечение микозов кожи, тонзиллита и заболеваний желудочно-кишечного тракта. При необходимости осуществляют санацию полости рта. В процессе лечения основного заболевания используют антибиотики, противоглистные средства и другие препараты. При наличии злокачественного новообразования план терапии определяют в зависимости от локализации, распространенности и вида неоплазии.

Наряду с лечением основного заболевания при кольцевидной эритеме проводят десенсибилизирующую терапию. Используют антигистаминные средства (цетиризин, хлоропирамин), хлорид кальция и тиосульфат натрия. Для нормализации обмена веществ пациентам назначают витаминотерапию, особенно витамины С, А и Е. Больным показана гипоаллергенная диета с увеличением количества углеводов в рационе. В тяжелых случаях для уменьшения воспалительных явлений применяют кортикостероиды (преднизолон). Местно наносят противозудные мази, при наличии везикул используют антисептические средства для предотвращения вторичной инфекции.

Прогноз и профилактика кольцевидной эритемы

В целом прогноз благоприятный. Данное состояние не угрожает жизни больного и при установлении причины развития в ряде случаев поддается полному излечению. При кольцевидной эритеме невыясненной этиологии прогноз ухудшается, поскольку специалисты могут только проводить симптоматическую терапию и осуществлять лечение выявленных заболеваний, возможно никак не связанных с поражением кожи. Иногда после интенсивной десенсибилизирующей терапии кольцевидная эритема постепенно исчезает, но через некоторое время возникает снова. В подобных случаях рекомендуется постоянно соблюдать гипоаллергенную диету, периодически принимать витамины и антигистаминные средства.

Профилактика заключается в своевременном лечении воспалительных заболеваний дыхательных путей, регулярной санации полости рта и предотвращении глистной инвазии. Больные кольцевидной эритемой должны регулярно посещать дерматолога даже в период ремиссии. В особо тяжелых случаях требуется постановка на диспансерный учет.

Источник