Гипотеза старлинга как один из механизмов возникновения отеков

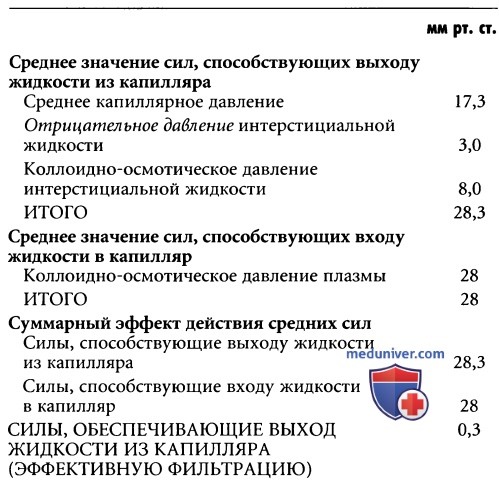

Равновесие Старлинга для обмена жидкости в капиллярахСтарлинг (Е.Н. Starling) более 100 лет назад показал, что в нормальных условиях жидкость по обе стороны капиллярной стенки находится в состоянии, близком к равновесному. Это значит, что количество жидкости, которое фильтруется в артериальном конце капилляра, почти полностью соответствует количеству жидкости, которое затем возвращается в кровоток путем реабсорбции. Небольшое несоответствие объясняется тем, что некий объем жидкости возвращается в кровоток по лимфатическим сосудам. Далее приведена таблица, которая демонстрирует принцип равновесия Старлинга. В этой таблице для расчета используют среднее функциональное капиллярное давление, величина которого по всей длине капилляра равна 17,3 мм рт. ст.

Итак, для всей капиллярной системы кровообращения мы обнаруживаем состояние почти полного равновесия между силами, обеспечивающими выход жидкости (28,3 мм рт. ст.), и силами, обеспечивающими вход жидкости в капилляры (28,0 мм рт. ст.). Небольшое несоответствие сил, составляющее 0,3 мм рт. ст., приводит к более интенсивной фильтрации жидкости в интерстициальное пространство по сравнению с реабсорбцией. Легкий избыток фильтрации, называемый эффективной фильтрацией, в норме составляет всего 2 мл/мин для целого организма. Этот небольшой объем жидкости возвращается в кровоток по лимфатическим сосудам. а) Коэффициент фильтрации. В приведенном ранее примере небольшое несоответствие сил, вызывающих движение жидкости через стенку капилляров, равное 0,3 мм рт. ст., вызывает избыточную фильтрацию, составляющую 2 мл/мин для целого организма. Рассчитав этот показатель на 1 мм рт. ст., получим так называемый коэффициент фильтрации, который равен 6,67 мл/мин на 1 мм рт. ст. Это показатель скорости эффективной фильтрации для целого организма. Коэффициент фильтрации можно также рассчитать для отдельных органов и тканей, выразив его в миллилитрах фильтрата за минуту на миллиметр ртутного столба, приходящегося на 100 г ткани. Так, коэффициент фильтрации в среднем равен 0,01 мл/мин/мм рт. ст./100 г ткани. Поскольку существуют огромные различия в проницаемости капиллярных сосудов, этот коэффициент варьирует более чем в 100 раз для разных тканей организма. Коэффициент фильтрации очень низок в тканях головного мозга и в мышечной ткани, несколько выше — в подкожных тканях, довольно высокий — в кишечнике и чрезвычайно высок — в печени и почечных клубочках, где капиллярные поры или имеются в огромном количестве, или широко открыты. Кроме того, широко варьирует и проницаемость капиллярной стенки для белков. Так, концентрация белков в интерстициальной жидкости мышечной ткани составляет около 1,5 г/дл, в подкожной ткани — 2 г/дл, в кишечнике — 4 г/дл, а в печени — 6 г/дл. б) Нарушение равновесия сил, действующих на стенку капилляра. Если среднее давление в капиллярах растет выше 17 мм рт. ст., сила, способствующая фильтрации жидкости в межклеточное пространство, также растет. Так, увеличение среднего капиллярного давления на 20 мм рт. ст. приводит к преобладанию фильтрационных сил над силами реабсорции с 0,3 до 20,3 мм рт. ст. В результате эффективная фильтрация жидкости в интерстициальное пространство увеличивается в 68 раз. Такая избыточная фильтрация жидкости требует увеличения лимфооттока в 68 раз, а это в 2-5 раз превышает возможности лимфатической системы. Следовательно, жидкость начинает накапливаться в интерстициальном пространстве и развивается отек. И наоборот, если давление в капиллярах падает, реабсорбция жидкости в капилляры начинает преобладать над фильтрацией жидкости из капилляров. В результате объем крови в сосудах увеличивается за счет уменьшения объема интерстициальной жидкости. Различные варианты нарушения распределения объемов жидкости и развитие отеков разного типа подробно обсуждаются в отдельных статьях на сайте – просим пользоваться формой поиска выше. – Также рекомендуем “Физиология лимфатической системы” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 2.12.2020 |

Источник

Закон или “гипотеза” Э. Старлинга

Д.Н. Проценко

Проценко Денис Николаевич,

Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ РГМУ,

ОРИТ ГКБ №7б Москва

В 1896 г британский физиолог Э. Старлинг (Starling, Ernest Henry, 1866-1927) разработал концепцию об обмене жидкостями между кровью капилляров и интерстициальной жидкостью тканей 1.

где:

– Kfc – коэффициент фильтрации в капилляре

– P – гидростатическое давление

– П – онкотическое давление

– sd – коэффициент отражения (от 0 до 1; 0 – капилляр свободно проницаем для белка, 1 – капилляр непроницаем для белка)

Согласно этой концепции в норме существует динамическое равновесие между объёмами жидкости, фильтрующейся в артериальном конце капилляров и реабсорбирующейся в их венозном конце (или удаляемой лимфатическими сосудами). Первая часть уравнения (гидростатическая) характеризует силу, с которой жидкость стремится проникнуть в интерстициальное пространство, а вторая (онкотическая) – сила, удерживающая ее в капилляре. Примечательно, что альбумин обеспечивает 80% онкотического давления, что связано с его относительно малой молекулярной массой и большим количеством молекул в плазме2. Коэффициент фильтрации – есть результат взаимодействия между площадью поверхности капилляра и проницаемости его стенки (гидравлической проводимости). В случае развития синдрома капиллярной “утечки” – коэффициент фильтрации возрастает. Вместе с тем в клубочковых капиллярах этот коэффициент высокий в норме, благодаря чему обеспечивается функция нефрона.

Таблица 1

Средние показатели “Старлинговских сил”, мм рт.ст.

Таблица 2

Средние показатели “Старлинговских сил” в клубочковых капиллярах, мм рт.ст.

Безусловно, использование закона Э. Старлинга для прикроватной оценки клинической ситуации невозможно, так как невозможно измерить его шесть составляющих, но именно этот закон позволяет понять механизм развития отека в той или иной ситуации. Так у больных с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) основной причиной развития отека легких является повышенная проницаемость капилляров легких.

Микроциркуляция в почках, легких и головном мозге имеет ряд особенностей, в первую очередь связанных с законом Э. Старлинга.

Наиболее яркие особенности микроциркуляции имеются в клубочковой системе почек. У здорового человека ультрафильтрация превышает реабсорбцию в среднем на 2-4 литра в сутки. При этом клубочковая фильтрация (GFR) составляет в норме 180 л/сутки. Такой высокий показатель определяется следующими особенностями:

– высокий коэффициент фильтрации (как за счет повышенной гидравлической проводимости, так и за счет большой площади поверхности капилляров),

– высоком коэффициенте отражения (около 1,0), т.е. стенка клубочковых капилляров фактически не проницаема для белка,

– высоким гидростатическим давлением в капилляре клубочков,

– массивная экстравазация жидкости с одной стороны и отсутствие проницаемости для белка с другой определяют высокий градиент онкотического давления в клубочковом капилляре (что в дальнейшем является основной движущей силой реабсорбции).

Таким образом, закон Э. Старлинга для клубочков выглядит следующим образом: GFR = Kf x (PGC – PBC – pGC), а давление в клубочковом капилляре зависит от разницы давления в афферентной и эфферентной частях артериолы.

Основная функция системы внешнего дыхания – поглощение кислорода из окружающей среды (оксигенация) и удаление из организма двуокиси углерода (вентиляция). Легочные артерии и вены повторяют ветвление бронхиального дерева, определяя тем самым большую площадь поверхности, где происходит газообмен (альвеолярно-капиллярная мембрана). Такая анатомическая особенность позволяет максимально реализовывать газообмен.

Основными особенностями микроциркуляции в легких являются:

– наличие альвеолярно-капиллярной мембраны, которая максимально обеспечивает диффузию газов,

– сопротивление сосудов легких невысокое, а давление в малом круге кровообращения значительно ниже, чем в большом круге, и способно обеспечить кровоток в апикальных отделах легких у человека в вертикальном положении,

– гидростатическое давление (PC) составляет 13 мм рт.ст. (в артериоле) и 6 мм рт.ст. (в венуле), но этот показатель подвержен влиянию силы тяжести, особенно в вертикальном положении,

– интерстициальное гидростатическое давление (Pi) – варьирует около нуля,

– онкотическое давление в легочных капиллярах 25 мм рт.ст.,

– онкотическое давление в интерстиции составляет 17 мм рт.ст. (определено на основании анализа лимфы, оттекающей от легких).

Высокое онкотическое интерстициальное давление в норме является следствием высокой проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны для белка (главным образом альбумина). Коэффициент отражения в легочных капиллярах составляет 0,5. Давление в легочном капилляре идентично альвеолярному давлению. Однако экспериментальные исследования продемонстрировали, что давление в интерстиции отрицательное (около – 2 мм рт.ст.), что определяет движение жидкости из интерстициального пространства в лимфатическую систему легких.

Выделяют следующие механизмы, предотвращающие развитие отека легких:

– увеличение скорости лимфотока,

– снижение интерстициального онкотического давления (механизм не работает в ситуации, когда повреждается эндотеллий),

– высокий комплайнс интерстиция, т.е способность интерситиция удерживать значительный объем жидкости без увеличения интерстициального давления.

Гематоэнцефалический барьер: В отличие от капилляров в других органах и тканях эндотелиальные клетки сосудов мозга связаны вместе непрерывными плотными соединениями. Эффективные поры в церебральных капиллярах достигают всего 7А, делая эту структуру непроницаемой для больших молекул, относительно непроницаемой для ионов и свободно проходимой для воды. В связи с этим мозг является исключительно чувствительным осмометром: снижение осмолярности плазмы приводит к увеличению отечности мозга, и наоборот, увеличение осмолярности плазмы снижает содержание воды в ткани мозга. Важно помнить, что даже небольшие изменения осмолярности вызывают существенные изменения: градиент в 5 мосмоль/кг эквивалентен силе перемещения воды равной 100 мм рт.ст. Если же ГЭБ поврежден, то поддержание осмотического и онкотического градиента очень сложно. При некоторых патологических условиях проницаемость ГЭБ нарушается так, что плазменные белки проникают во внеклеточное пространство мозга с последующим развитием отека3.

Исследования с изменением осмоляльности и онкотического давлений продемонстрировали:

– снижение осмоляльности приводит к развитию отека мозга,

– снижение онкотического давления приводит к отеку периферических тканей, но не мозга,

– при ЧМТ снижение осмоляльности приводит к отеку в той части мозга, которая оставалась нормальной,

– есть основания полагать, что снижение онкотического давления не приводит к усилению отека в поврежденной части мозга

1 Starling E. H. On the absorption of fluid from connective tissue spaces. J Physiol (London). 1896;19:312-326.

2 Weil MH, Henning RJ, Puri VK: Colloid oncotic pressure: clinical significance. Crit Care Med 1979, 7:113-116.

3 Pollay M, Roberts PA. Blood-brain barrier: a definition of normal and altered function. Neurosurgery 1980 6(6):675-685

4 Ravussin PA, Favre JB, Archer DP Tomassino C, Boulard G. Treatment of hypovolemia in brain injured patients. Ann Fr Anesth Reanim, 1994, 13(1):88-97

Источник

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме! |

Получить полный доступ к документу

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания

Я принимаю Условия обслуживания

Продолжить

Закон или «гипотеза» Э. Старлинга

Д.Н. Проценко

В 1896 г британский физиолог Э. Старлинг (Starling, Ernest Henry, 1866-1927) разработал концепцию об обмене жидкостями между кровью капилляров и интерстициальной жидкостью тканей 1.

где:

– Kfc – коэффициент фильтрации в капилляре

– P – гидростатическое давление

– П – онкотическое давление

– sd – коэффициент отражения (от 0 до 1; 0 – капилляр свободно проницаем для белка, 1 – капилляр непроницаем для белка)

Согласно этой концепции в норме существует динамическое равновесие между объёмами жидкости, фильтрующейся в артериальном конце капилляров и реабсорбирующейся в их венозном конце (или удаляемой лимфатическими сосудами). Первая часть уравнения (гидростатическая) характеризует силу, с которой жидкость стремится проникнуть в интерстициальное пространство, а вторая (онкотическая) – сила, удерживающая ее в капилляре. Примечательно, что альбумин обеспечивает 80% онкотического давления, что связано с его относительно малой молекулярной массой и большим количеством молекул в плазме 2. Коэффициент фильтрации – есть результат взаимодействия между площадью поверхности капилляра и проницаемости его стенки (гидравлической проводимости). В случае развития синдрома капиллярной «утечки» – коэффициент фильтрации возрастает. Вместе с тем в клубочковых капиллярах этот коэффициент высокий в норме, благодаря чему обеспечивается функция нефрона.

Таблица 1 Средние показатели «Старлинговских сил», мм рт.ст.

Таблица 2 Средние показатели «Старлинговских сил» в клубочковых капиллярах, мм рт.ст.

Безусловно, использование закона Э. Старлинга для прикроватной оценки клинической ситуации невозможно, так как невозможно измерить его шесть составляющих, но именно этот закон позволяет понять механизм развития отека в той или иной ситуации. Так у больных с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) основной причиной развития отека легких является повышенная проницаемость капилляров легких.

Микроциркуляция в почках, легких и головном мозге имеет ряд особенностей, в первую очередь связанных с законом Э. Старлинга.

Наиболее яркие особенности микроциркуляции имеются в клубочковой системе почек. У здорового человека ультрафильтрация превышает реабсорбцию в среднем на 2-4 литра в сутки. При этом клубочковая фильтрация (GFR) составляет в норме 180 л/сутки. Такой высокий показатель определяется следующими особенностями:

– высокий коэффициент фильтрации (как за счет повышенной гидравлической проводимости, так и за счет большой площади поверхности капилляров),

– высоком коэффициенте отражения (около 1,0), т.е. стенка клубочковых капилляров фактически не проницаема для белка,

– высоким гидростатическим давлением в капилляре клубочков,

– массивная экстравазация жидкости с одной стороны и отсутствие проницаемости для белка с другой определяют высокий градиент онкотического давления в клубочковом капилляре (что в дальнейшем является основной движущей силой реабсорбции).

Источник

Согласно классической теории Э. Старлинга (1896), нарушение обмена воды между капиллярами и тканями определяется следующими факторами: 1) гидростатическим давлением крови в капиллярах и давлением межтканевой жидкости; 2) коллоидноосмотическим давлением плазмы крови и тканевой жидкости; 3) проницаемостью капиллярной стенки.

Кровь движется в капиллярах с определенной скоростью и под определенным давлением (рис. 12-45), в результате чего создаются гидростатические силы, стремящиеся вывести воду из капилляров в интерстициальное пространство. Эффект гидростатических сил будет тем больше, чем выше кровяное давление и чем меньше величина давления тканевой жидкости. Гидростатическое давление крови в артериальном конце капилляра кожи человека составляет 30-32 мм рт.ст., а в венозном конце – 8-10 мм рт.ст.

Установлено, что давление тканевой жидкости является величиной отрицательной. Она на 6-7 мм рт.ст. ниже величины атмосферного давления и, следовательно, обладая присасывающим эффектом действия, способствует переходу воды из сосудов в межтканевое пространство.

Таким образом, в артериальном конце капилляров создается эффективное гидростатическое давление(ЭГД) – разность между гидростатическим давлением крови и гидростатическим давлением межклеточной жидкости, равное ~ 36 мм рт.ст. (30 – (-6)). В венозном конце капилляра величина ЭГД соответствует 14 мм рт.ст.

(8 – (-6)).

Удерживают воду в сосудах белки, концентрация которых в плазме крови (60-80 г/л) создает коллоидно-осмотическое давление, равное 25-28 мм рт.ст. Определенное количество белков содержится в межтканевых жидкостях. Коллоидно-осмотическое

Обмен жидкости между различными частями капилляра и тканью (по Э. Старлингу): pa – нормальный перепад гидростатического давления между артериальным (30 мм рт.ст.) и венозным (8 мм рт.ст.) концом капилляра; bc – нормальная величина онкотического давления крови (28 мм рт.ст.). Влево от точки A (участок Ab) происходит выход жидкости из капилляра в окружающие ткани, вправо от точки А (участок Ac) происходит ток жидкости из ткани в капилляр (А1 – точка равновесия). При повышении гидростатического давления (p’a’) или снижении онкотического давления (b’c’) точка A смещается в положение А1 и А2. В этих случаях переход жидкости из ткани в капилляр затрудняется и возникает отек

давление интерстициальной жидкости для большинства тканей составляет ~ 5 мм рт.ст. Белки плазмы крови удерживают воду в сосудах, белки тканевой жидкости – в тканях. Эффективная онкотическая всасывающая сила(ЭОВС) – разность между величиной коллоидно-осмотического давления крови и межтканевой жидкости. Она составляет ~ 23 мм рт. ст. (28-5). Если эта сила превышает величину эффективного гидростатического давления, то жидкость будет перемещаться из интерстициального пространства в сосуды. Если ЭОВС меньше ЭГД, обеспечивается процесс ультрафильтрации жидкости из сосуда в ткань. При выравнивании величин ЭОВС и ЭГД возникает точка равновесия А (см. рис. 12-45).

В артериальном конце капилляров (ЭГД = 36 мм рт.ст., а ЭОВС = 23 мм рт.ст.) сила фильтрации преобладает над эффективной онкотической всасывающей силой на 13 мм рт.ст. (36-23). В точке равновесия А эти силы выравниваются и составляют 23 мм рт.ст. В венозном конце капилляра ЭОВС превосходит эффективное гидростатическое давление на 9 мм рт.ст. (14 – 23 = -9), что определяет переход жидкости из межклеточного пространства в сосуд.

По Э. Старлингу, имеет место равновесие: количество жидкости, покидающей сосуд в артериальной части капилляра, должно быть равно количеству жидкости, возвращающейся в сосуд в венозном конце капилляра. Как показывают расчеты, такого равновесия не происходит: сила фильтрации в артериальном конце капилляра равна 13 мм рт.ст., а всасывающая сила в венозном конце капилляра -9 мм рт.ст. Это должно приводить к тому, что в каждую единицу времени через артериальную часть капилляра в окружающие ткани жидкости выходит больше, чем возвращается обратно. Так оно и происходит – за сутки из кровяного русла в межклеточное пространство переходит около 20 л жидкости, а обратно через сосудистую стенку возвращается только 17 л. Три литра транспортируется в общий кровоток через лимфатическую систему. Это довольно существенный механизм возврата жидкости в кровяное русло, при повреждении которого могут возникать так называемые лимфатические отеки.

Источник