Гипогликемическая кома отек мозга

Гипогликемическая кома – это острое патологическое состояние, спровоцированное внезапным быстрым снижением количества глюкозы в плазме. Проявляется нарастанием беспокойства, усилением голода, головокружением, слюнотечением, дрожью, учащенным сердцебиением, болью в животе, тремором, ощущением жжения и покалывания в конечностях. В последующем возникает астения, страх, паника, галлюцинации, дезориентация, помрачение сознания и кома. Диагностика базируется на сборе клинической информации и результатах исследования сахара в крови. Лечение сводится к введению раствора глюкозы, реанимационным мероприятиям.

Общие сведения

Гипогликемия является обменно-эндокринным синдромом, сопровождается адренергическими и нейрогликопеническими проявлениями. Первая группа симптомов обусловлена усилением синтеза норадреналина, вторая определяется ответом ЦНС. Прогрессивное нарастание клинических признаков гипогликемии, отсутствие неотложной помощи приводит к коме. Патология обычно развивается у больных с сахарным диабетом первого и второго типа, изредка – у лиц без нарушений обмена глюкозы. По различным данным, распространенность гипогликемии среди пациентов с диабетом составляет 45-65%. Летальный исход наблюдается в 2-4% случаев гипогликемической комы.

Гипогликемическая кома

Причины

Внезапная гипогликемия обусловлена высокой скоростью распада и выведения глюкозы, превышающей скорость ее всасывания в кишечнике и/или производства в печени. В клинической эндокринологии тяжелое состояние чаще выявляется при декомпенсированном течении инсулинозависимого диабета, в подобных случаях установить причину комы практически невозможно. При иных вариантах заболевания внешними провоцирующими факторами становятся:

- Неправильная дозировка инсулина. Гипогликемическое состояние провоцируется несоответствием количества вводимого препарата объему сахара, всасываемого из ЖКТ. Подобная ситуация возможна, например, при ошибке в выборе объема шприца.

- Ошибка введения инсулина. Пусковым фактором может стать нарушение техники проведения инъекции. Усиление действия инсулина происходит при случайном или умышленном внутримышечном введении препарата, растирании места укола.

- Несоблюдение правил питания. Дефицит глюкозы может быть вызван пропуском приема пищи, особенно если пациент использует инсулин короткого действия. Аналогичное состояние возможно при выполнении высокой физической нагрузки, увеличении энергетических затрат.

- Прием алкоголя. Обычно больные учитывают содержание сахара в спиртных напитках, но забывают об их сахароснижающем эффекте. Этиловый спирт подавляет процессы производства глюкозы из неуглеводных соединений в клетках печени. Количество выпитого алкоголя пропорционально продолжительности угнетения глюконеогенеза, кома может развиться спустя некоторое время после опьянения.

- Стадия компенсации СД. Когда чувствительность клеток к инсулину повышается, требуется сокращение дозировки гормонов. Если коррекция лечения не произведена, дозировка препарата становится избыточной.

- Органные заболевания. Кома вызывается сопутствующими сахарному диабету патологиями внутренних органов и систем. Сниженная концентрация глюкозы обнаруживается при дистрофических изменениях печени, нарушении всасывания питательных веществ из кишечника, хронической недостаточности функции почек, гормональном дисбалансе.

Патогенез

Развитие состояния гипогликемии провоцируется снижением уровня сахара крови до 4 ммоль/л и ниже. У больных сахарным диабетом, организм которых адаптируется к состоянию гипергликемии, учитывается не абсолютный показатель глюкозы, а быстрое уменьшение ее концентрации на 5 ммоль/л или больше. Риск гипогликемической комы у данной группы лиц существует даже при нормальном и незначительно сниженном сахаре, потому что для функционирования ЦНС важна не абсолютная величина гликемии, а ее относительная стабильность.

При резком снижении сахара нервные ткани не могут быстро перестроиться на усвоение менее концентрированной глюкозы. Отмечается угнетение метаболических процессов в тканях мозговых структур. Сначала на гипогликемию реагирует кора больших полушарий, что проявляется аурой. По мере усугубления дефицита сахара нарушаются обменные процессы в мозжечке, затем – в подкорково-диэнцефальных структурах. Переход в кому провоцируется развитием патологических процессов в жизненно важных центрах дыхания и сердцебиения в продолговатом мозге. Если гипогликемия нарастает постепенно, определяются симптомы, связанные с поэтапным нарушением работы ЦНС. На быстрое падение сахара организм реагирует усиленной выработкой катехоламинов и гормонов, стимулирующих процесс глюконеогенеза. При этом доминируют адренергические проявления и признаки активации симпатического отдела нервной системы.

Симптомы гипогликемической комы

Состояние комы на фоне гипогликемии подразделяется на прекому и собственно кому. Прекома разворачивается на протяжении 20-30 минут. Ее основными проявлениями считаются необъяснимое чувство голода, выделение холодного пота, слабость, головокружение, возбудимость, сменяющаяся апатией. При отсутствии специализированной помощи развивается кома – сознание отсутствует, кожные покровы остаются мокрыми, бледнеют и холодеют, дыхание становится поверхностным, его частота снижается. В ночное время эти стадии менее различимы. Сон поверхностный, тревожный, нередко возникают кошмарные сновидения. Пациенты кричат и плачут во сне, после пробуждения ощущают спутанность сознания, весь день чувствуют вялость и сонливость. При поступлении в организм глюкозы их состояние приходит в норму.

С учетом этапов угнетения метаболизма в тканях головного мозга выделяют 5 стадий комы, различающихся по своим клиническим проявлениям. На первой стадии (корковой) отмечается необъяснимая раздражительность, головная боль, голод. Сердечный ритм учащенный, кожа влажная. Симптомы слабовыраженные, не всегда трактуются как ухудшение самочувствия. Вторая стадия (подкорково-диэнцефальная) характеризуется формированием вегетативных реакций и поведенческими изменениями. Наблюдается усиленное потоотделение без видимой причины, повышение слюноотделения, появление мелкой дрожи в руках, двоение предметов. Поведение возбужденное, гиперактивное, настроение приподнятое, иногда с элементами агрессии.

На третьей стадии в патологический процесс вовлекается средний мозг. Резко повышается мышечный тонус, возникают тонико-клонические судороги как при эпилепсии. Кожа остается влажной, частота сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту. При нарушении процессов обмена в верхних отделах продолговатого мозга развивается собственно кома. Пациент теряет сознание, рефлексы патологически усиливаются, сердцебиение и пульс остаются учащенными, дыхание сохранено. В стадии глубокой комы весь продолговатый мозг вовлечен в метаболические нарушения. Кожа мокрая, бледная, холодная. Потоотделение прекращается, рефлексы полностью угасают, замедляется сердечный и дыхательный ритм, снижается кровяное давление.

Осложнения

Частые приступы гипогликемии способствуют формированию необратимых изменений в работе мозга. Для детей характерны осложнения в виде снижения когнитивных процессов: хуже усваиваются новые знания, затрудняется решение абстрактно-логических задач, процессы ориентировки и адаптации в новых условиях. У взрослых формируются изменения личности по органическому типу с преобладанием эмоциональной неустойчивости, вспыльчивости. В пожилом возрасте и при сердечно-сосудистых патологиях существует риск развития инсульта, инфаркта миокарда. При отсутствии экстренной помощи гипогликемическая кома способна привести к летальному исходу.

Диагностика

Обследование пациентов выполняет врач-эндокринолог или терапевт. Ключевыми критерием диагностики является сочетание свойственных гипогликемической коме симптомов с объективно определяемым низким уровнем глюкозы (согласно данным исследования крови). Это позволяет дифференцировать данный вид комы с диабетическими комами – кетоацидотической, лактацидемической и гиперосмолярной. Полный диагностический комплекс включает:

- Опрос. В беседе с больным или его родственниками, при изучении медицинской документации уточняется наличие сахарного диабета, его тип, характер течения, выясняются условия, способствовавшие развитию комы. Типичными жалобами являются внезапное ощущение голода, возбуждение, головокружение, усиление потоотделения, головные боли, тремор.

- Осмотр. Выявляется профузный пот, бледность и похолодание кожных покровов. В зависимости от стадии комы регистрируется учащение или урежение ЧСС и пульса, повышение или понижение кровяного давления, усиление или угасание рефлексов.

- Анализ на глюкозу (кровь). У людей с изначально нормальной концентрацией сахара первые симптомы гипогликемии обнаруживаются при показателях 2,77-3,33 ммоль/л, развернутая клиническая картина – при 1,66-2,76 ммоль/л. Для коматозного состояния характерны значения менее 1,65 ммоль/л. При декомпенсации диабета интерпретация показателей осуществляется индивидуально.

Лечение гипогликемической комы

Кома развивается стремительно, поэтому мероприятия проводятся самим пациентом, членами его семьи, специалистами службы скорой медицинской помощи, персоналом отделений интенсивной терапии и реанимации. Основные задачи лечения – восстановление нормального (привычного) количества сахара, процессов жизнедеятельности и способности клеток усваивать глюкозу. Терапия производится на трех уровнях:

- Догоспитальная помощь. На стадии прекомы иногда достаточно восполнить недостаток глюкозы приемом сладкой пищи. Если больной способен есть, ему предлагают продукты, содержащие легкие углеводы – конфеты, батончики и другие сладости. Если остается сохранным только глотательный рефлекс, чайной ложкой дают чай с сахаром или фруктовый сок, не содержащий мякоти. В коматозном состоянии капают раствор сахара под язык.

- Скорая врачебная помощь. Врачи однократно вводят 40% раствор глюкозы внутривенно, а затем организуют капельное введение 5% раствора. Такая схема позволяет привести больного в сознание и избежать повторного развития комы. При тяжелом состоянии и отсутствии положительного результата используют глюкокортикоиды, глюкагон либо адреналин внутривенно или внутримышечно.

- Интенсивная терапия в отделении. При неэффективности вышеописанных мероприятий и исключении других патологий, способных спровоцировать кому, проводятся процедуры, стимулирующие транспорт электролитов сквозь стенки мембран нервных клеток. Пациента подключают к аппарату ИВЛ, назначают препараты, поддерживающие активность сердечной мышцы и тонус кровеносных сосудов. Внутривенно вводят поляризующую смесь, в состав которой входят растворы инсулина, глюкозы и калия хлорида.

Прогноз и профилактика

Прогноз для подавляющего большинства больных благоприятный. Адекватная своевременная медицинская помощь сводит риск летального исхода к минимуму, гипогликемия успешно устраняется. Профилактика заключается в правильном поддерживающем лечении СД: соблюдении диеты и схемы использования инсулина, умеренных физических нагрузках без периодов гиподинамии или интенсивных энергозатрат. Пациентам необходимо регулярно отслеживать показатели глюкозы, при отклонении от нормы обращаться к диабетологу для выяснения причины и коррекции дозы инсулина.

Источник

Гипогликемическая кома. Неотложная помощь при гипогликемической коме.Под гипогликемией понимаются те или иные клинические симптомы, проявляющиеся у больных при снижении уровня гликемии ниже 3 ммоль/л; однако у больных сахарным диабетом (СД), находящихся на инсулинотерапии, симптомы гипогликемии могут появиться и при резких колебаниях (перепадах) уровня гликемии — когда сахар крови быстро снижается с высоких цифр, но не достигая при этом низкого уровня; гипогликемия может развиться и на фоне лечения таблетированными сахароснижающими препаратами (группа глибенкламида — манинил и его аналоги) больных диабетом пожилого возраста. Глубокая гипогликемическая кома наступает обычно при снижении гликемии до 1-2 ммоль/л. В основе патогенеза гипогликемии лежит резкое снижение поступления глюкозы в клетки (нейроны) головного мозга (углеводное и кислородное голодание головного мозга), что ведет к нарушению психики, сознания — вплоть до развития глубокой комы. Клиника гипогликемической комыГипогликемическая кома (на фоне инсулинотерапии) развивается быстро, внезапно, в течение 15-30 минут, тем не менее, в клинике можно выделить начальную стадию, стадию психических нарушений с возбуждением или без него и стадию собственно (полной) гипогликемической комы. Начальная стадия гипогликемической комы характеризуется внезапной общей слабостью, профузной потливостью, дрожью всего тела, чувством голода; может быть головная боль, сердцебиение, онемение губ, языка, парестезии, диплопия. У детей нередко наблюдаются тошнота, рвота, подавленное настроение, иногда возбуждение, агрессивность. При отсутствии помощи, через несколько минут развивается состояние психоза: поведение больного может напоминать алкогольное опьянение, нередко наблюдаются агрессивность, негативизм, немотивированные поступки; у больных могут быть слуховые, зрительные галлюцинации. Больной в этой стадии комы невменяем. При осмотре характерны следующие симптомы гипогликемической комы: дыхание ровное, кожные покровы влажные, гипертонус мышц, умеренная тахикардия, иногда брадикардия, АД нормальное или незначительно повышено. Гипогликемическая кома может осложниться развитием отёка мозга, что наблюдается или при запоздалой диагностике, и соответственно, поздно начатом лечении, или в результате проведения неадекватной терапии. Диагностика гипогликемической комыВ случае развития гипогликемии вне дома, отсутствие медицинских документов может сильно затруднить постановку диагноза. При подозрении у больного развития гипогликемии с лечебно-диагностической целью на догоспитальном этапе можно ввести внутривенно 40-60 мл 40% глюкозы. Если с момента развития гипогликемической комы прошло не более 1 часа, то обычно после введения 40-60 мл глюкозы наступает улучшение состояния больного до восстановления сознания. Диагноз гипогликемической комы окончательно может быть подтверждён исследованием глюкозы крови, когда обнаруживается низкий уровень гликемии. Неотложная помощь при гипогликемической коме.В начальной стадии гипогликемия может купироваться приёмом внутрь легкоусвояемых углеводов – сладкий чай, варенье, сахар, конфеты – у больных сохраняется глоточный рефлекс. На стадии психических нарушений или при развитии глубокой комы неотложная помощь оказывается путём струйного вливания в вену 40% раствора глюкозы. Количество вливаемой глюкозы зависит от степени скорости восстановления сознания, в тяжёлых случаях гипогликемической комы может потребоваться введение до 100-150 мл 40% раствора глюкозы. В случае затянувшейся тяжёлой гипогликемии, несмотря на вливание больших доз глюкозы, если не происходит восстановления сознания, это может свидетельствовать о развитии осложнения — отёка мозга. При этом желательно ведение больного совместно с невропатологом. – Также рекомендуем “Судороги. Эпилептический припадок. Неотложная помощь при судорогах.” Оглавление темы “Неотложная помощь терапевтическим больным.”: |

Источник

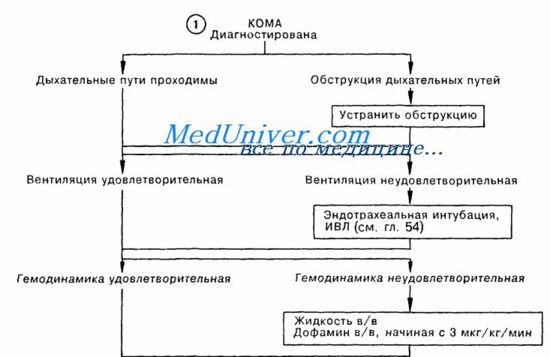

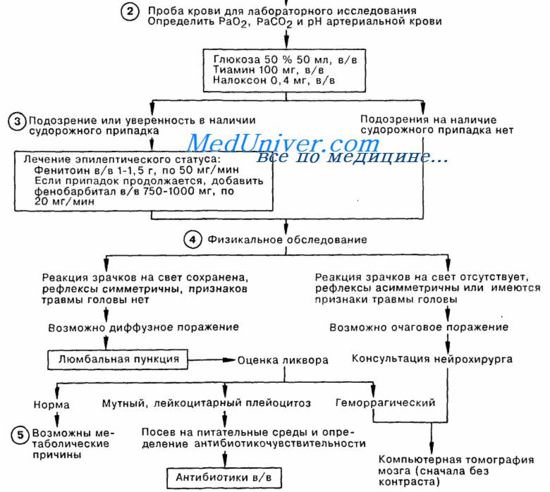

Оглавление темы “Гиперосмолярная кома. Лактацидемическая кома. Гипогликемическая кома.”: Гипогликемическая кома. Причины ( этиология ), патогенез, клиника гипогликемической комы. Неотложная помощь ( первая помощь ) при гипогликемической коме.Гипогликемическая кома возникает при уменьшении уровня глюкозы крови до 2,77 ммоль/л и ниже. Этиология гипогликемической комы. Самовольная передозировка препаратов инсулина, нарушение диеты, прием алкоголя, чрезмерное психическое напряжение, острая инфекция, голодание, повышенный метаболизм углеводов (тяжелая физическая работа, длительная лихорадка), печеночная недостаточность, гиперсекреция инсулина на фоне опухоли поджелудочной железы и т. д. Клиника гипогликемической комы. Предвестниками гипогликемической комы являются страх, тревога, ощущение сильного голода, головокружение, обильное потоотделение, тошнота, повышение АД, резкая слабость. В предкоматозном состоянии отмечается психомоторное возбуждение, больной может стать агрессивным, появляются зрительные галлюцинации, наблюдается разобщение движения глазных яблок, положительный симптом Бабинского, обильное пото- и слюноотделение. При развитии коматозного состояния характерно появление поверхностного дыхания, гипотонии и брадикардии. Лабораторная диагностика гипогликемической комы строится на определении низкого уровня глюкозы крови. Неотложная помощь ( первая помощь ) при гипогликемической коме.Лечение заключается в струйном в/в введении 40—60 мл 40% раствора глюкозы. Если первоначальный диагноз был правильным и на фоне коматозного состояния не развилось никаких осложнений (прежде всего неврологических!), больной на «кончике иглы» приходит в сознание. Как быть в тех случаях, когда требуется неотложная помощь а в наличии нет ничего для ее оказания? Описаны случаи, когда в подобных ситуациях удавалось вывести больных из состояния гипогликемической комы, нанося им сильные болевые раздражения, например, ши-пание кожи, интенсивные удары по мягким тканям и т. д. Как объяснить этот феномен? При поверхностной коме сохраняется неспецифическая ответная реакция на сильное болевое раздражение (см. тему ОБМОРОК, КОЛЛАПС, КОМА), что вызывает ответную реакцию организма — происходит массивный выброс в кровоток катехоламинов, которые в свою очередь осуществляют быстрое превращение эндогенного гликогена в глюкозу, благодаря чему и купируется гипогликемия. После выхода из коматозного состояния пострадавший должен получить углеводы внутрь в форме быстро (сахар) и медленно (хлеб) усваеваемых продуктов, так как если гипогликемия возникла под влиянием пролонгированных форм инсулина, возможен рецидив. Схема неотложной помощь при коме

– Вернуться в оглавление раздела “Скорая помощь. Неотложные состояния.” |

Источник