Что такое трабекулярный отек головки плечевой кости

Магнитно-резонансная томография показывает патологические изменения внутренних структур без инвазивных манипуляций. Метод отличается большей информативностью в отношении рыхлых тканей, содержащих значительное количество жидкости. Атомы водорода в молекулах воды реагируют на направленный электромагнитный импульс, обеспечивая устойчивый сигнал. Трабекулярный (от лат. trabeculae – пластинки губчатого вещества) отек на МРТ позвоночника хорошо виден по причине скопления жидкости в тканях костного мозга.

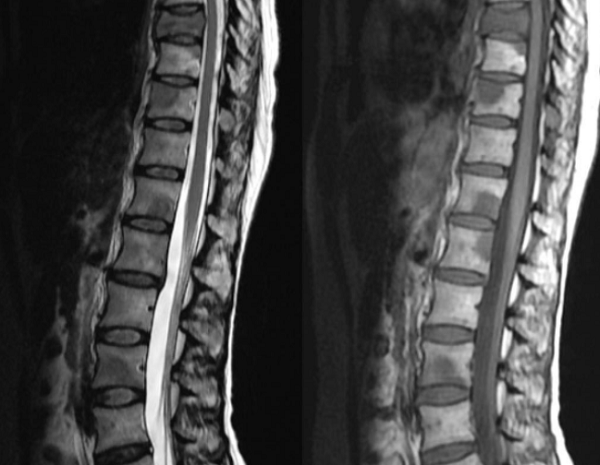

Спондилодисцит поясничного отдела с гипергидратацией (увеличением объема жидкости) губчатого вещества

Датчики томографа фиксируют сигнал, возникающий при резонансе заряженных атомов. Информацию с помощью сложных алгоритмов преобразуют в серию монохромных изображений и транслируют на монитор компьютера. Послойное сканирование осуществляют с шагом от 1 мм, что позволяет визуализировать малейшие изменения вещества в зоне интереса.

В некоторых случаях проводят МРТ с контрастным усилением. Метод предполагает внутривенную инъекцию «окрашивающего» раствора на основе хелатов гадолиния. Препарат не вызывает аллергию и выводится из организма естественным путем.

Что значит отек костного мозга?

Губчатое вещество (трабекулярная ткань) состоит из рыхлых пластинок и перегородок. Промежутки заполнены костным мозгом, который отвечает за кроветворение и формирование иммунных цепочек в организме человека. Отек губчатой ткани сопровождается скоплением экссудата в трабекулярных пластинах. Уровень жидкости может возрасти до 20% (в нормальном состоянии – 10%).

Трабекулярный отек на снимке МРТ позвоночника (пораженный участок выделен красным)

По характеру течения различают три типа гипергидратации костного мозга:

вазогенный – вследствие повышения проницаемости или повреждения стенок капилляров происходит скопление жидкости в межклеточном пространстве;

интерстициальный – под действием экссудата коллагеновые волокна увеличиваются в объеме;

цитотоксический – наблюдается набухание клеток костного мозга (остеоцитов, остеобластов, остеокластов).

На ранних стадиях процесс протекает бессимптомно. При отсутствии лечения патология негативно влияет на состояние и функциональность костного мозга. На фоне развития отека наблюдают прогрессирование аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит). Нарушение функции кроветворения заключается в уменьшении продуцирования форменных элементов:

эритроцитов;

моноцитов;

лимфоцитов.

При длительном течении процесса у пациента наблюдаются:

носовые кровотечения;

появление синяков и гематом без явной причины;

анемия.

Развитие отека костного мозга приводит к увеличению объема губчатого вещества, тело позвонка набухает. Изменения передаются на соседние ткани, захватывают нервные волокна и субарахноидальное пространство.

Деформация позвонка приводит к стенозу канала и сдавлению спинного мозга. Компрессия провоцирует патологические изменения в области нервных тканей. Отек спинного мозга сопровождается клиническими проявлениями, характер которых зависит от локализации пораженного участка. Чем выше расположен очаг, тем серьезнее последствия патологии. Наиболее выражена симптоматика при поражении шейного отдела позвоночника. В случае неблагоприятного течения процесса возможен летальный исход.

Подозрения на развитие трабекулярного отека позвонков и спинномозгового канала возникают при наличии:

постоянной ноющей боли в спине, усиливающейся при физических нагрузках;

парестезий, паралича верхних и нижних конечностей;

беспричинных нарушений в работе дыхательной, сердечно-сосудистой систем;

болей при мочеиспускании, опорожнении кишечника (при локализации процесса в области копчика);

жалоб на часто возникающие судороги;

нарушений функциональности мочеполовой системы.

Особенностью клинической картины при отеке губчатого вещества позвонка является локализация болевого импульса выше точки поражения. Причина заключается в сдавлении расположенных рядом спинальных корешков измененными тканями.

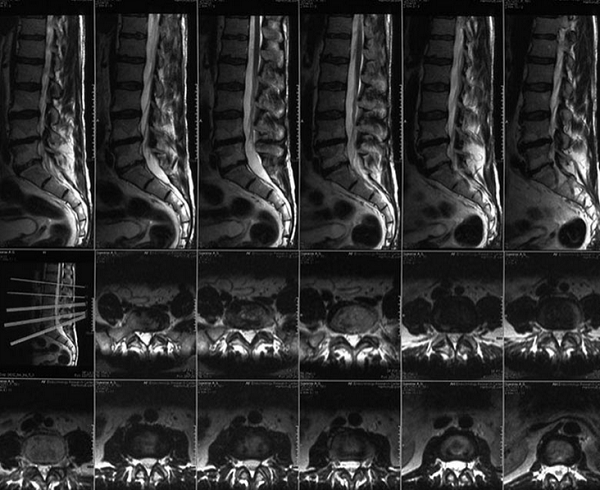

Перелом тела позвонка и признаки отека костного мозга (указаны стрелками)

Наряду с болевым синдромом компрессия нервных стволов приводит к нарушению работы внутренних органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза.

Причины отека костного мозга

Повреждения губчатого вещества чаще возникают вследствие травм спины (падений, ушибов, ранений и пр.). При повреждении тела позвонка возможны:

нарушение целостности костных структур;

разрывы лимфатических и кровеносных сосудов;

выделение жидкого экссудата в область губчатого вещества.

Наблюдающиеся при этом отеки называют первичными. Процесс может распространяться на паравертебральные ткани (мышцы, сухожилия, связки, синовиальные оболочки).

Причинами вторичных отеков костного мозга служат патологические явления в окружающих тканях:

инфекционные заболевания (спондилит, остеомиелит, туберкулез позвоночника);

воспалительные изменения суставных элементов при остеоартрите;

аллергические реакции;

добро- и злокачественные новообразования;

операции на позвоночнике;

эндокринные патологии и заболевания, сопровождающиеся нарушением клеточного метаболизма;

дегенеративно-дистрофические явления (остеохондроз, грыжи, деформирующий артроз и пр.)

Воспалительные процессы костной ткани позвонка усиливают проницаемость капилляров губчатого вещества и сопровождаются активным выделением жидкого экссудата в межклеточное пространство. Опасны заболевания, протекающие с образованием множественных гнойных очагов, которые провоцируют увеличение отечности окружающих структур.

На фоне развития в области позвонка онкологического процесса происходит разрушение трабекул. Наблюдается перифокальный отек, локализованный в зоне костного мозга. Злокачественные образования могут повреждать кровеносные сосуды, увеличивая количество жидкости в губчатом веществе.

Метастазы на снимке МРТ, признаки перифокального отека костного мозга

Дегенеративно-дистрофические патологии приводят к изменению структуры позвонка, снижают трофику тканей и вызывают асептическое воспаление костных и хрящевых элементов. Возможно развитие субарахноидального и трабекулярного отеков.

Гипергидратация костного мозга в большинстве случаев является защитным механизмом при поражении губчатого вещества. Для эффективного лечения патологии необходимо выяснить причину патологии и устранить повреждающий фактор.

Отек костного мозга, что покажет МРТ позвоночника?

Диагностику патологического состояния проводят с помощью инструментальных видов исследования. Одним из наиболее результативных способов является магнитно-резонансная томография позвоночника. Метод визуализирует форму, размеры, расположение морфологических элементов, показывает состояние окружающих тканей.

Отек костного мозга на МРТ позвоночника дает гиперинтенсивный сигнал и выглядит как очаг с размытыми контурами. Сканирование позволяет определить этиологию процесса, отражает изменения расположенных рядом структур. На томограммах можно увидеть травматические повреждения костной ткани, признаки воспалительных, онкологических или дегенеративных явлений в области пораженного участка.

При локализации процесса в шейном отделе возможно скопление цереброспинальной жидкости в желудочках головного мозга. Признаки гидроцефалии на МРТ служат поводом для сканирования позвоночного столба.

На томограммах при развитии трабекулярного отека врач увидит деформацию пораженного костного элемента. В случае стеноза спинального канала МРТ визуализирует состояние оболочек и церебрального вещества. Послойные изображения показывают состояние суставных элементов позвоночника и окружающих мягких тканей.

МР-диагностика заболеваний позвоночника (снимки в боковой и поперечной плоскостях)

Магнитно-резонансная томография дает возможность уточнить локализацию и размеры патологического участка. При необходимости врач реконструирует 3D-модель изучаемого отдела. Трехмерное изображение визуализирует взаимное расположение структурных элементов, позволяет определить характер распространения отека.

Клиника «Магнит» осуществляет диагностику заболеваний позвоночника с помощью МРТ. Исследование проводят на закрытом томографе немецкой фирмы Siemens мощностью 1,5 Тл. Благодаря высокой напряженности магнитного поля получают качественные фотографии изучаемой области.

Записаться на сканирование спины можно по телефону +7 (812) 407-32-31 или на сайте клиники.

Источник

Автор

Глазков Юрий Константинович Главный врач

Глазков Юрий Константинович Главный врач

Направления:

- травматолог-ортопед

- травматолог-хирург

- спортивный травматолог

- ортопед

Травма

Самая очевидная причина отека плечевого сустава – это травма. Любое повреждение тканей приводит к воспалению. Это может быть ушиб, вывих плеча, перелом костей.

Под ушибом обычно подразумевают травматизацию мягких тканей без нарушения целостности кожи. В зоне повреждения формируется отек и гематома. Сустав болезненный при пальпации. Объем движений ограничен из-за боли.

Вывихи плеча встречаются чаще, чем любого другого сустава. Причиной обычно становится непрямая травма, которая приводит к избыточному движению в плече. Чаще встречается передний вывих – на его долю приходится до 90% всех травм. Реже встречаются вывихи задние или нижние.

Отек сильно выражен только при свежем вывихе. Таковым он считается в течение первых 3 дней. Затем симптомы уменьшаются. Через 3 недели вывих считается застарелым. Для его вправления часто приходится использовать хирургические методы, а результаты лечения значительно хуже.

Обычно вывихи легко диагностируются. После травмы плечо деформируется. При осмотре такого пациента можно заметить, что плечо стало плоским, акромион выступает, под кожей может визуализироваться головка плечевой кости. Рука обычно находится в вынужденном положении отведения, согнута в локтевом суставе. Отек развивается довольно быстро и частично маскирует деформацию плеча. Другие симптомы: онемение, слабость, гематомы, сильная боль.

Любые переломы в области плечевого сустава становятся причиной выраженной отечности. Часто их не удается распознать самому пациенту. Поэтому любая травма, сопровождающаяся сильной болью и отеком, должна быть основанием для обращения к врачу. Большинство переломов костей заметны на рентгеновском снимке. При таких травмах часто происходит смещение костных отломков, требующее репозиции.

Патология вращательной манжеты

Заболевания мышц ротаторной манжеты считаются самой частой причиной боли в плече и нарушения его подвижности. Заболевание развивается в результате травмы или является следствием постоянной микротравматизации сухожилий в результате многократного выполнения стереотипных движений. Риск выше при особом строении акромиона: под ним проходит сухожилие надостной мышцы, которое травмируется, если акромиальный отросток имеет форму крючка.

Болезнь развивается и протекает годами. Стадии субакромиального синдрома по Neer:

- 1 стадия – острого воспаления. Нарастает отек плеча, появляется боль. Часто происходит кровоизлияние. Патология полностью регрессирует при своевременном лечении.

- 2 стадия – утолщения сухожилия. Доминирует боль в плече. Она связана с фиброзом сухожилия – ему становится слишком тесно в канале, в котором оно двигается.

- 3 стадия – разрушение сухожилия. Главным симптомом становится нарушение подвижности плеча. Объем пассивных движений сохранён.

Таким образом, при отеке плеча причиной может быть начальная стадия патологии мышц ротаторной манжеты. При своевременном обращении к врачу заболевание можно вылечить без операции.

Бурсит

Бурситом называют воспаление околосуставной сумки. Причиной обычно являются физические нагрузки. В области плечевого сустава есть три сумки: подкожная акромиальная, субдельтовидная и субакромиальная. Ни одна из них не сообщается с полостью плечевого сустава.

Стандартной жалобой пациентов становится боль при выполнении движений в плече. Обычно болезненны именно те движения, которые человек регулярно совершает при занятии спортом или выполнении работы. Чаще боли возникают при отведении и вращении руки наружу. Может возникать отек. Он чаще появляется при воспалении поддельтовидной сумки.

При таком происхождении отека плечевого сустава лечение заключается в обеспечении функционального покоя. Пациент принимает нестероидные противовоспалительные средства для уменьшения боли и отека. Для полного устранения симптомов иногда требуется достаточно продолжительное время – до нескольких недель. В течение этого срока должны быть ограничены болезненные движения в плече. Для его фиксации могут использоваться ортезы или кинезиотейпы.

При необходимости отек можно убрать практически моментально. Для этого в зону воспаления делают укол. Туда вводят глюкокортикоиды, местные анестетики, иногда с добавлением ферментов.

Другие эффективные способы лечения:

- ударно-волновая терапия;

- клеточная терапия;

- физиотерапия.

Артрит

Артрит – не отдельное заболевание, а лишь термин, означающий, что сустав воспалён. Его воспаление может быть связано с множеством различных факторов. Плечевой сустав поражается при септическом, ревматоидном артрите, псориазе, подагре, склеродермии и других системных патологиях. Иногда развивается реактивное воспаление на фоне инфекционного заболевания (чаще всего это кишечная или урогенитальная инфекция).

Воспаленный сустав становится опухшим, горячим, иногда кожа над ним краснеет. Внутри может скапливаться выпот.

Заболевание лечат по-разному, в зависимости от его происхождения. Если это септический артрит, он вызван бактериями. Соответственно, для купирования воспаления требуются антибиотики. При аутоиммунном происхождении воспаления используют глюкокортикоиды, нестероидные противовоспалительные средства. Часто их приходится принимать длительное время.

Артроз

Артроз плеча – невоспалительная патология. К тому же, встречается она редко. Но на фоне артроза часто развиваются воспалительные процессы располагающиеся рядом тканей: сухожилий, капсулы, сухожильного влагалища.

Поражаются разные части плеча. Собственно плечевым суставом считают сочленение, образованное головкой плечевой кости и лопаткой. Но есть также три других сочленения: акромиально-ключичное, грудино-ключичное, лопаточно-торакальное. Чаще всего артроз поражает акромиально-ключичный сустав.

Обычно дегенеративные процессы плечевого сустава не требуют таких радикальных операций, как артроз колена или тазобедренного сустава. Симптомы купируются анальгетиками. Пациент периодически проходит курсы физиотерапии, ударно-волновой терапии. Периодически возникающие воспалительные процессы с отеками устраняются под действием нестероидных противовоспалительных средств или глюкокортикоидов.

Таким образом, есть немало причин, почему отекают плечи. Любое заболевание, сопровождающееся воспалительным процессом самого сустава или располагающихся рядом тканей, провоцирует отек. Часто он сопровождается болью, нарушением подвижности. Большинство причин могут быть устранены консервативными методами. Иногда приходится прибегать к хирургическому лечению.

Источник

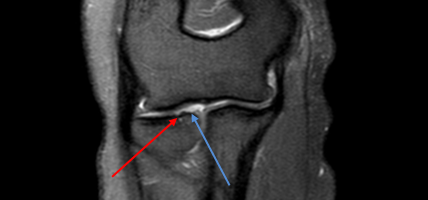

Повреждения хрящей локтевого сустава градируются по примеру артроскопической классификации повреждения хряща коленного сустава по Outerbridge:

- хондромаляция 1 степени – изменение сигнала от хряща, возможна незначительная поверхностная его деформация, в целом хрящ не разрушен

- хондромаляция 2 степени – локальное или диффузное разрушение хряща от 20 до 80% толщины

- хондромаляция 3 степени – разрушение хряща на всю толщину

- хондромаляция 4 степени – разрушение хряща на всю толщину с реактивными костными изменениями по типу трабекулярного отека. Само наличие трабекулярного отека не является специфичном признаком 4 степени, отек может так же реактивно возникать при 2 и 3 степенях хондромаляции

Единичные очаги хондромаляции суставного хряща лучевой кости: хондромаляция 3 степени (красная стрелка) – 90% истончения, хондромаляция 2 степени (синяя)- 70% истончения

За счет отсутствия значительной осевой нагрузки, как, например, в коленном суставе, изолированно хондромаляция в пределах локтевого сустава встречается довольно редко, так как хондромаляция является больше хроническим дегенеративным повреждением хряща.

В локтевом суставе хондромаляция чаще встречается в комплексе остеохондральных повреждений.

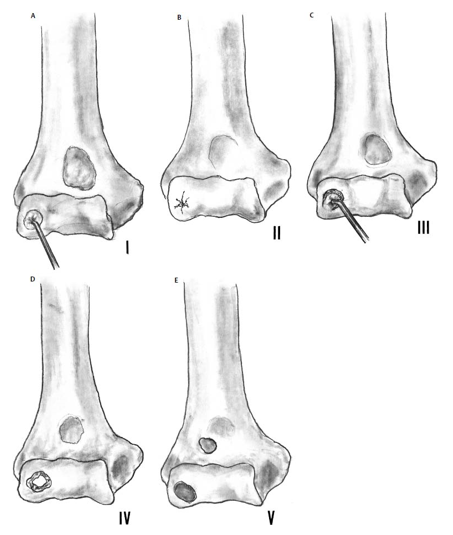

Остеохондральное повреждение – разрушение хряща и прилежащих отделов кости, приводит к этому либо травма, либо аваскулярный некроз, хотя зачастую эти события являются звеньями одного патогенеза. Приводить остеохондральное повреждение может к формированию свободного внутрисуставного тела и костно-хрящевого дефекта суставной поверхности:

- стадия 1 – повреждение хряща, трабекулярный отек кости в субхондральной зоне

- стадия 2 – повреждение хряща и субхондральная линия перелома в пределах прилежащего трабекулярного вещества, либо очаг кистозной перестройки

- стадия 3 – фрагментация костно-хрящевого фрагмента без его смещения

- стадия 4 – смещение костно-хрящевого фрагмента

- стадия 5 – формирование вторичных дегенеративных изменений на фоне костно-хрящевого дефекта

Baumgarten T, Andrews J, Satterwhite V. The arthroscopic classification and treatment of osteochondritis dissecans on the capitellum. Am J Sports Med 1998;26:520-523

Остеохондральное повреждение дистальной головки плечевой кости 1 стадии, субхондрально только склероз кости без отека – повреждение хроническое

Остеохондральное повреждение дистальной головки плечевой кости 2 стадии, субхондрально очаг кистозной перестройки без отека – повреждение хроническое

Osteochondral Injury of the Elbow, William N. Snearly, M.D., https://radsource.us, 2014 Остеохондральное повреждение дистальной головки плечевой кости 3 стадии – участок фрагментирован, но не смещен

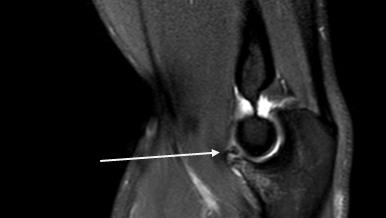

Свободный остеохондральный фрагмент (стрелка) в полости сустава на фоне остеохондрального повреждения дистальной головки плечевой кости 4 стадии

Костные повреждения, благодаря появлению МРТ, стали диагностироваться с гораздо большей чувствительностью и специфичностью. Стали выделяться ранее недиагностируемые костные уровни повреждения – рентгенонегативные.

Условно костные повреждения на основе МРТ можно разделить на группы:

- трабекулярная контузия – травматический отек трабекулярного вещества (костного мозга), проявляется диффузным отеком без линейных включений в пределах кортикальных пластинок и трабекулярного вещества, конфигурация кости не меняет (в том числе может быть следствием стресс-повреждения) – рентгенонегативный

- трабекулярный перелом – когда на фоне трабекулярного отека определяется линия перелома – склеротическая полоса, не распространяется на кортикальные пластины, конфигурация кости не изменена (в том числе может быть следствием стресс-повреждения) – рентгенонегативный (в том кислее и по МСКТ)

- истинный перелом – дефект кости распространяется на кортикальную пластинку и трабекулярное вещество, возможна деформация кости и смещения фрагментов. Единственный минус МРТ при переломах – иногда довольно тяжело достоверно верифицировать многооскольчатые переломы, хотя в большинстве случаев МРТ дает избыточную информацию.

Определение степени консолидации – традиционно рентгенологическая задача. Однако за счет высокого тканевого контраста МРТ позволяет оценивать уменьшение отека кости, формирование грануляционных изменений, линий демаркации, склероза и костные мозоли. Это позволяет предположить широкие перспективы применения МРТ в оценке восстановления костной ткани.

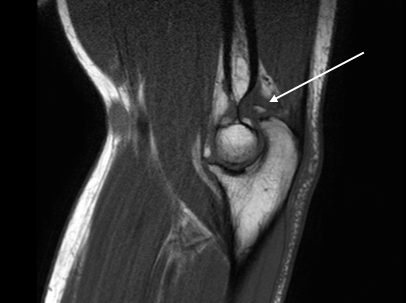

Выраженный трабекулярный отек проксимальных отделов лучевой кости (красная стрелка), на этом фоне линия перелома через трабекулярное вещество (белая), кость не деформирована – трабекулярный перелом

Внутрисуставной перелом переднего края головки лучевой кости с вентрокаудальным смещением фрагмента до 2мм

Краевой перелом венечного отростка – частое явление при дислокационных синдромах

Хронический краевой перелом олекранона – так же частый спутник при дислокациях

Оценить статью:

( оценили на 0 из 5)

Источник