Что такое перифокальный отек вещества мозга

Содержание:

- Что такое отек головного мозга?

- Причины отека головного мозга

- Симптомы отека головного мозга

- Последствия отека головного мозга

- Отёк головного мозга у новорожденных

- Лечение отека головного мозга

Что такое отек головного мозга?

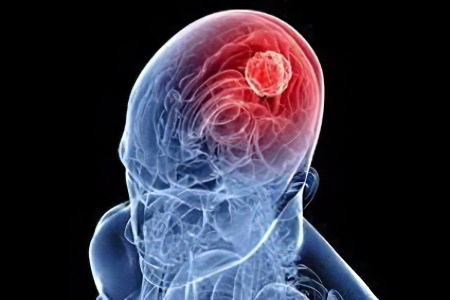

Отек головного мозга – это самое грозное осложнение любой внутричерепной патологии, заключающееся в диффузном пропитывании мозговых тканей жидкостью из сосудистого пространства. Независимо от первопричины и локализации заболевания, об отеке мозга говорят только тогда, когда имеются симптомы общего характера, говорящие о вовлечении в патологический процесс всего мозга, а не только отдельных его частей. Подобные изменения не зря относят к разряду тяжелейших осложнений, ведь они представляют собой непосредственную угрозу жизни.

Патогенетической основой отека мозга становятся тяжелые декомпенсированные микроциркуляторные нарушения внутри мозговых тканей. Они начинают появляться в том участке мозга, где имеется патологический очаг. Если первичное заболевание слишком тяжелое или не поддается лечению, возникает сбой механизмов ауторегуляции сосудистого тонуса, что заканчивается их паралитическим расширением. Эти изменения очень быстро распространяются на окружающие здоровые участки мозга, что приводит к диффузному расширению мозговых сосудов и повышению гидростатического давления в них. Сочетание неполноценности сосудистой стенки с повышенным давлением на нее приводит к тому, что жидкие компоненты крови не в состоянии удержаться в сосудистом просвете и пропотевают сквозь сосудистую стенку, пропитывая ткани мозга.

Отечность любых тканей в организме – это вполне закономерное и частое явление, не вызывающее особых проблем. Но не в случае с отеком мозга, который находится в ограниченном пространстве. Мозг не может и не должен увеличивать свой объем, в связи с тем, что черепная коробка очень плотная, и не сможет расшириться под давлением увеличенных мозговых тканей. Возникает состояние, при котором мозг оказывается сдавленным в узком пространстве. Это и несет самую большую опасность, так как усугубляет ишемию нейронов и усиливает прогрессирование отека. Этому также способствуют повышение содержания углекислого газа на фоне снижения кислорода, падение онкотического и осмотического давления плазмы вследствие снижения содержания белка и перераспределения электролитов крови.

Микроциркуляторные нарушения – центральное звено патогенеза отека мозга. Они проявляются тем, что каждая его клетка переполняется жидкостью и увеличивает свои размеры в несколько раз. В ограниченном пространстве черепной коробки это приводит к нарушению метаболизма и утрате функций головного мозга.

Причины отека головного мозга

Поскольку головной мозг относится к тканям с усиленным кровоснабжением, вызвать расстройства микроциркуляции, переходящие в отек мозга, достаточно просто.

Вероятность этого тем больше, чем более обширен очаг первичного поражения, которым могут оказаться:

Нарушения мозгового кровообращения в виде ишемического или геморрагического инсультов;

Кровоизлияния в желудочки и ткани мозга;

Раковые опухоли внутричерепной локализации (глиобластома, менингиома, астроцитома);

Метастазы в мозг злокачественных опухолей любой локализации;

Переломы костей свода черепа с повреждением мозга;

Менингит и менингоэнцефалит;

Перелом основания черепа;

Внутричерепные посттравматические гематомы;

Диффузное аксональное повреждение и ушиб мозга;

Тяжелые интоксикации и отравления (алкоголь, токсические соединения и химикаты, нейропаралитические яды);

Декомпенсированная печеночно-почечная недостаточность;

Любые оперативные вмешательства на тканях мозга;

Анасарка на фоне сердечной недостаточности, анафилактических реакций аллергического типа.

Как видно из этого списка причин, спровоцировать отек мозга способны не только внутричерепные факторы. Иногда это грозное осложнение становится следствием общих изменений в организме, которые происходят в микроциркуляторном русле всех органов и тканей и вызваны внешними и внутренними патогенными факторами. Но если отек других органов очень редко приводит к тяжелым последствиям, то отек мозга практически всегда заканчивается печально.

Однозначно указать, где грань, и почему происходит переход локальной отечности в очаге поражения в общий отек мозга, очень тяжело. Все зависит от многих факторов, среди которых могут быть возраст, пол, сопутствующие заболевания, локализация и размеры первичного патологического процесса в мозге. В некоторых случаях даже небольшие повреждения способны вызвать молниеносный отек мозга, в то же время даже массивное разрушение участков мозга иногда ограничивается преходящим или транзиторным отеком.

Симптомы отека головного мозга

Клиническая картина отека головного мозга состоит из общемозговых и очаговых симптомов. Их чередование и последовательность присоединения друг к другу зависят от первопричины отека мозга. В этом отношении можно выделить молниеносные и постепенные формы заболевания. Во втором случае есть хоть какое-то время для предупреждения дальнейшего прогрессирования заподозренного отека мозга, а в первом все, что остается – это бороться за жизнь больного и по возможности замедлять прогрессирование патологического процесса.

Симптомы отека мозга могут быть такими:

Помрачение сознания. Этот симптом имеет место всегда. Его выраженность может быть разной: от стопора до глубокой мозговой комы. Прогрессирование отека мозга сопровождается нарастанием обморочного состояния и его глубины;

Головная боль. На нее могут пожаловаться только те, у кого причиной отека мозга становятся хронические или нарастающие в динамике острые заболевания головного мозга при условии сохранения сознания;

Положительные менингеальные симптомы. Особенно настораживать должно их появление на фоне усугубления общего состояния больного и расстройств сознания;

Очаговые симптомы поражения мозга. Они могут регистрироваться только на этапе появления отека в виде нарушений движений конечностей или паралича половины тела, речевыми и зрительными расстройствами, галлюцинациями, проявлениями нарушений координации движений. Но классический отек мозга отличается тем, что все эти функции не возможны вообще. Больной, находясь в бессознательном состоянии, не способен ни на какие элементы высшей нервной деятельности;

Судорожный синдром. Очень часто на фоне прогрессирования отека мозга появляются кратковременные судороги, которые затем сменяются полной атонией мышц;

Падение артериального давления и нестабильность пульса. Очень грозные симптомы отека мозга, говорящие о его распространении на мозговой ствол, в котором расположены самые главные нервные центры жизнеобеспечения организма;

Пароксизмальные типы дыхания. Как и сердечные нарушения, отражают поражение важных структур ствола мозга, в частности, дыхательного центра;

Признаки разобщения коры головного мозга от подкорковых центров (плавающие глазные яблоки, расходящееся косоглазие).

Отек мозга – это критическое состояние! Большинство его случаев характеризуется прогрессивным ухудшением общего состояния больных, нарастанием глубины нарушения сознания, утратой всех способностей высшей нервной деятельности и двигательно-моторной активности!

Последствия отека головного мозга

Как одно из критических состояний, отек мозга очень часто заканчивается гибелью больного. Возникновение отека знаменует либо декомпенсированные изменения в организме общего характера, либо практически несовместимые с жизнью повреждения мозговой ткани. Все это делает отек мозга крайне непредсказуемой патологией, которая может не среагировать улучшением на проводимое лечение. Среди всех возможных исходов отека головного мозга можно выделить всего три.

Прогрессирование отека с трансформацией в набухание мозга и летальный исход

Подобный сценарий, к сожалению, встречается в половине случаев отека мозга любого происхождения. Опасность ситуации в том, что при прогрессировании отечности происходит критическое накопление жидкости в мозговых тканях. Это вызывает их выраженное набухание и увеличение в объемах. Пока в полости черепа будет пространство для заполнения отечными клетками, состояние больных остается относительно стабильным. Но как только свободное пространство будет заполнено, наступает сдавление мозга. По мере прогрессирования отека происходит перемещение плотных структур мозга в более мягкие, что называют дислокацией. Типичный её вариант – это вклинивание миндалин мозжечка в ствол мозга, что заканчивается остановкой дыхания и сердцебиения.

Полная ликвидация отека без последствий для головного мозга

Такой вариант развития событий очень редок и возможен только при возникновении отека мозга у молодых соматически здоровых людей на фоне интоксикации алкоголем или другими токсическими для мозга соединениями. Если такие пациенты вовремя будут доставлены в специализированные токсикологические или общереанимационные отделения, а доза токсинов окажется совместимой с жизнью, то отек мозга будет купирован и не оставит никаких патологических симптомов.

Ликвидация отека головного мозга с инвалидизацией больного

Второй по частоте исход данного заболевания. Возможен у больных с менингитами, менингоэнцефалитами средней степени тяжести, а также при черепно-мозговых травмах в виде небольших, вовремя диагностированных и прооперированных внутричерепных гематом. Иногда неврологический дефицит настолько минимальный, что не вызывает никаких визуальных проявлений.

Отёк головного мозга у новорожденных

Взаимоотношения тканей мозга с полостью черепа у новорожденных построены совсем иначе, чем у взрослых. Это связано с особенностями развивающегося организма и возрастными изменениями нервной системы. У новорожденных отек мозга характеризуется молниеносным течением в связи с несовершенством регуляции сосудистого тонуса, ликвородинамики и поддержания внутричерепного давления на стабильном уровне. Единственное, что спасает новорожденного – это особенности соединений костей черепа, которые представлены либо мягкими хрящевыми перемычками, либо находятся на расстоянии друг от друга (большой и малый роднички). Если бы не эта анатомическая особенность, любой крик ребенка мог бы закончиться развитием сдавления мозга и его отека.

Причины возникновения

У новорожденных причинами отека головного мозга могут стать:

Внутриутробная гипоксия любого происхождения;

Тяжелые роды и родовая травма;

Врожденные пороки развития нервной системы;

Внутриутробные инфекции;

Менингит и менингоэнцефалит в результате инфицирования в родах или после них;

Врожденные опухоли и абсцессы головного мозга.

Симптомы отека головного мозга у новорожденных

Заподозрить отек мозга у новорожденного можно на основании таких проявлений:

Беспокойство и сильный крик;

Заторможенность и сонливость;

Отказ от груди;

Напряжение или набухание большого родничка в спокойном состоянии ребенка;

Рвота;

Судорожные припадки.

Характерно очень быстрое нарастание симптомов и прогрессивное ухудшение общего состояния ребенка. Во многих случаях отеки мозга у новорожденных не подлежат обратному развитию и заканчиваются летальным исходом.

Наличие у новорожденного факторов риска по развитию отека мозга являются поводом для диспансерного наблюдения у узких специалистов. Такой ребенок обязательно должен осматриваться детским неврологом для исключения любых признаков внутричерепной патологии. Мамы должны быть очень внимательны на протяжении месяца после родов и реагировать на любые изменения в поведении ребенка!

Лечение отека головного мозга

Диагноз отек мозга, независимо от его происхождения, подразумевает госпитализацию больного исключительно в реанимационное отделение. Это связано с наличием непосредственной угрозы жизни и с необходимостью искусственного поддержания основных жизненных функций в виде дыхания и кровообращения, что возможно только при наличии соответствующей аппаратуры.

Комплекс лечебно-диагностических мероприятий должен включать в себя такие направления:

Борьба с имеющимся отеком мозга и его прогрессированием;

Уточнение причины отека мозга и их устранение;

Лечение сопутствующих проявлений, которые усугубляют состояние больных.

Дегидратационная терапия

Подразумевает выведение из тканей избыточного количества жидкости. Достичь этой цели можно путем применения таких препаратов:

Петлевые диуретики – трифас, лазикс, фуросемид. Их доза должна быть очень высокой, что необходимо для создания большой концентрации и быстрого наступления мочегонного эффекта;

Осмотические диуретики – манит. Назначается первым. После его инфузий рекомендуется введение петлевых диуретиков. Такое комбинирование препаратов окажет максимальный дегидратационный эффект;

L-лизина эсцинат. Препарат не обладает мочегонным эффектом, но прекрасно выводит жидкость из тканей, уменьшая признаки отека;

Гиперосмолярные растворы – магния сульфат 25%, глюкоза 40%. Кратковременно повышают осмотическое давление плазмы, усиливая мочегонные эффекты диуретиков. Дополнительно снабжают ишемизированные мозговые клетки питательными веществами.

Адекватная оксигенация и улучшение метаболизма мозга

Достигаются путем:

Инстилляций увлажненного кислорода или искусственной вентиляции легких;

Местной гипотермии путем обкладывания вокруг головы емкостей, заполненных льдом;

Введения препаратов, улучшающих обменные процессы в пораженных клетках мозга (актовегин, мескидол, цераксон, кортексин);

Глюкокортикоидные гормоны. Их действие заключается в мембраностабилизиции пораженных клеток и укреплении ослабленной сосудистой стенки микроциркуляторного русла.

Устранение причины и сопутствующих симптомов

Отек мозга в большинстве случаев сопровождается различными мозговыми и внемозговыми проявлениями, которые стали его причиной или следствием.

Поэтому обязательно мониторятся и корригируются:

Состояние сердечной деятельности;

Признаки интоксикации и её последствия;

Повышение температуры тела, которая усугубляет отек мозга.

Повлиять на причину отека мозга можно только после её точного установления. Потенциально полезными для устранения причин могут оказаться:

Антибактериальная терапия препаратами, обладающими высокой проникающей способностью в отношении гематоэнцефалического барьера (цефуроксим, цефепим);

Выведение токсических соединений из организма;

Удаление операбельных опухолей внутричерепной локализации, но только после стабилизации состояния больного;

Ликвородренирующие операции, заключающиеся в создании обходных путей ликвора, что снизит внутричерепное давление и уменьшит опасность отека мозга.

Решение проблем, связанных с отеком мозга – нелегкая задача. Заниматься её решением должны исключительно профессионалы.

Автор статьи: Соков Андрей Владимирович | Невролог

Образование:

В 2005 году пройдена интернатура в в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова и получен диплом по специальности «Неврология». В 2009 году окончена аспирантура по специальности «Нервные болезни».

Наши авторы

Источник

Отек спинного или головного мозга – это собирательный термин. Все процессы, которые относятся к этой категории, являются определенной патологией. Она заключается в накоплении избыточной жидкости в организме – точнее, в его клетках и межклеточном пространстве. Это приводит к увеличению объема мозга.

Медицинская литература практически не использует данный термин. Описаний у него нет. Прежде патологию именовали «отеком и набуханием мозга», при которой основными проявлениями служили сдавливание и раздвигание клеток из-за избытка жидкости. Это приводило к нарушению транспорта кислорода и обмена веществ, и клетки умирали. Но «чистой» формулировки понятия «отек» не встретить и сегодня.

Содержание:

- Что такое отек костного мозга?

- Клиническая картина

- Виды отеков костного мозга:

- Лечение отека костного мозга

Что такое отек костного мозга?

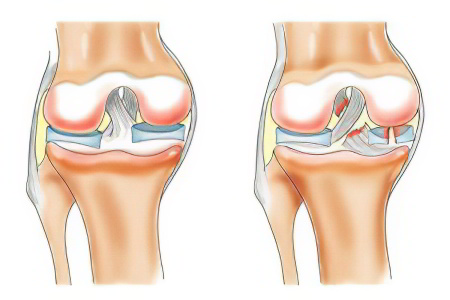

Отек костного мозга – это процесс увеличения жидкостей, находящихся в костной ткани. Неправильно считать отек костного мозга причиной проблем. Это – просто неспецифическое проявление, и выявить его можно с помощью МРТ. Данное образование появляется из-за любого патологического процесса, протекающего в самом очаге (о травматическом повреждении костных балок говорят, как о трабекулярном повреждении) или в достаточной близи с отеком. Так, он появляется в качестве следствия повреждения хряща сустава с нарушением субхондральной пластинки.

Относительно прогнозов и рекомендаций нужно отметить: здесь важен не сам отек, а его причины. Кроме того, важны функции сустава и другие его характеристики.

Отек костного мозга является скоплением жидкости в костной ткани. Это – одно из неспецифических проявлений какого-либо патологического процесса, которое идёт в очаге. Это явление может классифицироваться по нескольким признакам.

Среди них – прогноз патогенеза, по которому отеки бывают:

вазогенные, появляющиеся из-за повышения проницаемости капилляров, по причине чего начинается просачивание белков и воды в так называемое внеклеточное пространство с проникновением через стенки сосудов;

интерстициальные, появляющиеся из-за гидроцефалии;

цитотоксические отеки костного мозга, которые представляют собой «набухание» клеток непосредственно из-за скопления внутриклеточной жидкости. Это, в свою очередь, становится следствием снижения метаболизма, а следствием подобных патологий становится нарушение функционирования клеточной мембраны, скопление в клетках натрия, а следом за ним и воды.

Клиническая картина

Отеки бывают разных типов, но у них – стандартная клиническая картина. Так, пациент страдает от:

нарушения кровообращения, дыхания,

ухудшения реакции зрачков.

Все это – проявления, угрожающие жизни. Можно упомянуть о так называемых предварительных синдромах – они включают проявления синдрома внутричерепной гипертензии, которая развивается на фоне интенсивного увеличения объема жидкости в полости черепа. Учитывая, что череп – это закрытый вид пространства, давление жидкости на мозг получает все необходимые условия.

Симптомы опухоли костного мозга очень серьезны. Это важнейший орган, входящий в кроветворную систему без которого невозможно осуществление процесса создания новых клеток крови. Напомним, что они автоматически погибают. Его можно увидеть в губчатом веществе костей, и кроме того, в костномозговых полостях. Орган способствует иммунопоэзу, т.е. для созревания клеток иммунной системы, а также – костеобразованию. Если его состояние нормально – в нем содержится огромное количество клеток недифференцированного, низкодифференцированного и незрелого типа, которые принято сравнивать с эмбриональными клетками. Они уникальны, за их жизнь не отвечают другие органы.

Нетрудно представить себе, как важно здоровье этого органа. Так, по определенной очаговой симптоматике выясняют локализацию отека в отдельной части мозга, по причине появления которого появляются сбои в функционировании пораженного участка.

Виды отеков костного мозга:

Виды отеков костного мозга можно выделить по целому ряду признаков. Напомним, что от этого будет зависеть, какие меры будут выбраны для устранения этой патологии и её последствий.

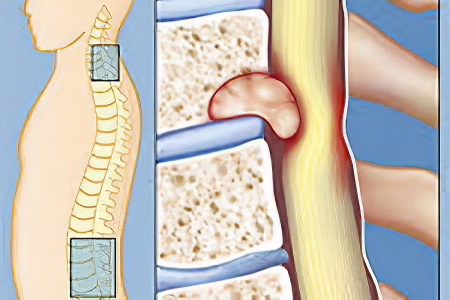

Трабекулярный отек костного мозга

Трабекулярный отек костного мозга является первым сигналом о переломе позвонка. Особо это возможно в случае снижения высоты тела позвонка с переломом. Если налицо только отек – наличие ушиба позвонка, перелома сомнительно. Наилучшим способом проявить ситуацию здесь будут такие методы диагностики, как рентген или КТ, а процедура МРТ поможет в качестве дополнительного метода. Это объясняется тем, что патология мягкотканных структур диагностируется именно по МРТ.

При трабекулярном отеке должно наблюдаться увеличение объемов жидкости в костной ткани, где речь – не только о травматическом генезе, но и о воспалительном процессе. Лечение здесь будет заключаться в приеме йодистого калия, обладающего противовоспалительным действием. Пока у протрузии размеры небольшие, нужно прибегать к лечению, независимо от её местонахождения. Нужно предупредить протрузию спинного мозга и развитие миелопатии, для чего помимо медикаментозного лечения и физиопроцедур прописывают иглорефлексотерапию и ЛФК.

Отек костного мозга бедренной кости

Отек костного мозга бедренной кости может принимать достаточно серьезные формы. Большое значение здесь имеет причина её появления. Так, если он сопровождает заболевание остеомиелит, проявления отличаются достаточно тяжелой выраженностью. Это – сложный процесс с образованием гноя. Он захватывает кость и костный мозг, где также распространяются бактерии вредоносного характера, и требует комплексного лечения. В данном случае, отек является последствием самой болезни.

Также данное заболевание сопровождает остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков. Их устанавливают с помощью МРТ. Установить точный диагноз может хирург.

Такой отек может свидетельствовать о патологии костного выступа в бедренной кости. В данном случае, эта кость рассматривается как часть колена, и при расстройстве его функций имеет смысл побеспокоиться – нет ли у больного отека костного мозга данной кости.

Субхондральный отек костного мозга

Субхондральный отек костного мозга может обернуться непоправимой травмой для всего организма. Дословно термин «субхондральный» значит «подхрящевой». Как известно, кость состоит из определенных элементов, среди которых – хрящи. Этот элемент отличается хрупкостью и большей эластичностью на фоне скелета.

Субхондральные изменения костного мозга можно определить с помощью МРТ и С – терминальных перекрестно-связанных телопептидов коллагена II типа (СТХ–II). Они берутся из мочи больных. Несомненно, анализы делают и с учетом состава крови, поскольку хрящи имеют прямое отношение к состоянию костного мозга, участвующего в кровообразовании.

Динамика костномозговых нарушений порой происходит всего за 3 месяца. Чем меньше эта патология – тем меньше скорость распада хряща.

Асептический отек костного мозга

Асептический отек костного мозга начинается с таких частей тела, как головка и шейка бедренной кости. Это – так называемый ранний (обратимый) этап. Его выявляют задолго до распечатки рентгенологических симптомов.

Если же смотреть МР-томограммы, то можно увидеть следующие проявления. Он принимает форму участков сниженной интенсивности МР-сигнала по отношению к Т1-ВИ и более высокой – для Т2-ВИ. Это хорошо видно в сравнении с нормальным изображением жирового костного мозга. Чтобы особо полно разъяснить ситуацию с данным симптомом, нужно использовать последовательность с подавлением жировой ткани.

Асептическую патологию можно отличить по гиперемии, повышению местной температуры, припухлости, болям, нарушению функции. Она сопровождается выработкой серозной, серозно-фибринозной, фибринозной разновидности экссудата. Воспалительный отек данного вида может сигнализировать о развитии асептическом воспалении.

Реактивный отек костного мозга

Реактивный отек костного мозга развивается в ткани в виде реакции, причиной которой становится какое-либо вмешательство. К такому можно отнести, к примеру, послеоперационное поле.

Реактивный отек вместе с болевым синдромом часто появляется после редрессации. Такие пациенты в течение 3-10 дней проходят физиотерапевтические процедуры.

Чтобы снять подобный отек, часто рекомендуют курс контролируемой нагрузки. Реабилитации помогает ряд упражнений – таких, как чередование положения. Если налицо ярко выраженный болевой синдром – имеет смысл назначить аналгетики. В частности, это помогает при подобном отеке, возникшем из-за перелома кости бедра в условиях СЦР.

Отек костного мозга большеберцовой кости

Отек костного мозга большеберцовой кости редко сопровождается выявленными костно-деструктивными изменениями.

Зоны отека костного мозга данного типа выявляются в областях медиальных мыщелок бедренной и большеберцовой костей. Их размер зависит от причины их появления. Так, при спортивной нагрузке они появляются из-за травм и бывают в размерах 2,Ох 1,0 см, и т.д. Их внешняя симптоматика схожа с остеосклерозом. При этом, в суставной щели патологии выявляются далеко не всегда.

Как мы уже говорили, такой симптом, как отек костного мозга, часто сопровождает другие болезни, особенно при отсутствии лечения. Так, он сопровождает контузию зон костного мозга, синовит. Подобные травмы появляются при определенных обстоятельствах – например, резких поворотах туловища. Острых болей может не быть, особенно при оперативном лечении и несильной травме. Нога разгибается и сгибается с разной степенью сложности.

Контузионный отек костного мозга

Контузионный отек костного мозга выявляется стандартными методами, такими, как МРТ. Диагностика строится из нескольких шагов, среди которых – личная консультация ортопеда, чьим профилем являются проблемы коленного сустава. Потребуется сопоставление данных клинического обследования и результатов МРТ. Возможно, при наличии симптомов:

Болевого характера.

Заклинивания.

Неустойчивости.

Отека коленного сустава

Нужно учитывать, при каких ситуациях актуально образование контузионного отека костного мозга мыщелков бедренной и большеберцовой костей. Часто они сопровождают МР картину с разрывом передней крестообразной связки, и не только.

Рекомендации по лечению бывают различными. Если случай серьезен – рекомендуют артроскопическую аутопластику передней крестообразной связки и процедуру по резекции латерального мениска. Чем тяжелее травма, из-за которой появился данный отек, тем сложнее лечение. Часто к лечению отека приступают, к примеру, после снятия гипса. Нужно помнить, что если кости после перелома срослись неправильно – то придется заниматься одновременно решением нескольких проблем.

Перифокальный отек костного мозга

Перифокальный отек костного мозга образуется в силу увеличения внеклеточного пространства из-за накопления в нем жидкости. Её поступление идёт из поврежденных глиальных клеток. Клеточная мембрана обладает проницаемостью, это касается мембраны эндотелия капилляров в зоне, находящейся вокруг очага поражения.

Для определения распространенности зоны перифокального отека измеряют не только степень увеличением содержания в ней воды. На это образование влияет регионарная демиелинизация волокон белого мозгового вещества.

В зависимости от степени демиелинизации определяется содержание липидов в упомянутой перифокальной зоне. Это говорит о выражении нарушений процессов окисления и фосфорилирования с образованием отека мозга. Данный вид отека может формироваться при поступлении в белое вещество мозга определенного количества белков плазмы и образовании их связи с глиальными элементами. Происходит рост дальнейшего поступления жидкости – она заполняет перивазальное пространство из-за осмотического градиента. Схожий механизм характерен для поступления жидкости из ликворной системы. Благоприятной средой для развития опухолей являются поражения. Отек может возникать вокруг очагов с разными размерами, до 1 см. В зависимости от сложности болезни, хирургическое вмешательство требуется не всегда.

Лечение отека костного мозга

Лечение отека костного мозга базируется на ряде важных факторов:

причина его возникновения;

степень проявлений патологического процесса;

характер и степень роли и влияния образования на функционирование сустава.

Устранение отека костного мозга – достаточно сложная задача. К её решению с большой осторожностью подходят даже высококвалифицированные специалисты. Самолечение исключено.

Особо ситуация усложнена тем, что любое неправильное действие часто приводит к летальному исходу. Когда наступает период обострения – врач должен заботиться о восстановлении уровня церебрального перфузионного давления. Его принято называть ЦПД. Тогда удастся обеспечить нормальное кровообращение и поступление требующихся веществ нервным клеткам. Нормальным сопровождением для отека костного мозга является повышение внутричерепного давления, а следом резко спадает уровень ЦПД.

Чтобы снизить высокий уровень давления, прибегают к помощи:

Поддержанию оксигенации.

Устранению и предупреждению болевого синдрома.

Устранению судорог.

Поддержанию температуры тела в пределах нормы.

Назначению больному диуретики, чтобы вывести излишки жидкости.

Умеренной гипервентиляции.

Устранению причин, которые привели к нарушению нормального оттока жидкости.

Нормализации объема спинного мозга, в чем поможет курс препаратов форсированного диуреза, необходимых для регулирования электролитного обмена.

Непременно требуется контролировать водно-электролитный баланс. При организации лечения отека костного мозга очень важно организовать глюкокортикоидную терапию. Её задача – стабилизация клеточных мембран. Это предупреждает накопление катехоламинов в поврежденных клетках и тканях. Отлично показали себя мембранные протекторы, которые также называют «ноотропы».

Все это – составляющие консервативного лечения. Что нужно, чтобы оно принесло желаемый результат? Возможно, потребуется оперативное лечение. С отеком мозга борются посредством трепанации черепа, это поможет понизить уровень внутричерепного давления. Посредством трепанации черепа добиваются успеха в декомпрессионном оперативном вмешательстве. Оно заключается в устранении костного лоскута хирургическими методами.

Отек костного мозга – это серьезная проблема. При его лечении придется справляться со сложными задачами. Методика лечения должна быть выбрана быстро. Недопустимо задерживаться в решении данного вопроса, это может стоить больному жизни.

Автор статьи: Кузьмина Вера Валерьевна | Эндокринолог, диетолог

Образование:

Диплом РГМУ им. Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело» (2004 г.). Ординатура в Московском государственном медико-стоматологическом университете, диплом по специальности «Эндокринология» (2006 г.).

Наши авторы

Источник