Что такое интестинальный отек

Отек легких представляет собой патологию. Такое состояние развивается, когда интерстициальная жидкость превышает свою норму. Эта болезнь наиболее часто распространена среди людей, у которых наблюдается бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, а также сердечно-сосудистая недостаточность.

При обнаружении этого заболевания необходимо в срочном порядке сделать рентген легких, а в случае резкого ухудшения состояния госпитализировать больного.

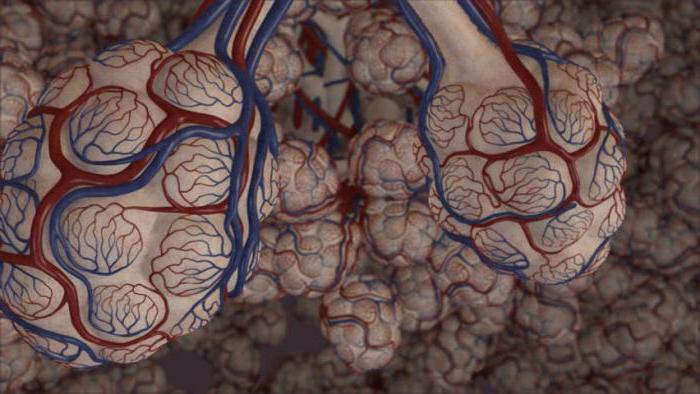

В основном отек легких появляется из-за нарушения движения жидкости, которая поступает в легкие и выходит из них. Отек возникает в тот момент, когда работа лимфатических сосудов происходит медленнее, чем поступающий избыток крови, который фильтруется из капилляров.

Вследствие повышения давления, а также понижения количества белка, жидкость из этих капилляров переходит в области альвеол легких. Простым языком, можно сказать, что в этот момент легкие наполняет жидкость, и они вскоре теряют свою работоспособность.

Классификация патологии

Поражение легких можно разделить на две группы.

Отек гидростатического типа. Такой тип поражения легких появляется из-за болезней, повышающих гидростатическое давление внутри сосудов и провоцирующий переход жидкости из них в область интерстициального пространства, а потом в альвеолу.

Отек мембранозного типа. Этот тип развивается из-за воздействия токсических веществ, нарушающих капиллярные стенки или альвеолы, поэтому происходит переход жидкости из сосудов. Такой тип патологии, в свою очередь, имеет два подтипа: интерстициальный и альвеолярный.

Интерстициальная стадия

При интерстициальном подтипе (начальном этапе заболевания) жидкость проникает в межтканевую область из сосудов. При этом отеку подвержена только паренхима легких. На этой стадии у человека появляется отдышка и сухой кашель. Если не лечить такое заболевание, оно переходит на следующую стадию и образует альвеолярный вид отека.

Альвеолярная стадия

На этой стадии происходит переход плазмы крови через стенки альвеолы в ее пространство. У человека усиливается кашель, появляется мокрота пенистой консистенции и хрипы. Если не лечить эту стадию, последствия могут привести к удушью и смерти.

Причины патологии

Существует две главные причины появления отека.

Кардиогенная. Постоянное курение, нервные стрессы, чрезмерное употребление алкоголя, а также изменение атмосферного давления провоцирует внутрикамерное повышение давления в области сердца. Это становится причиной затруднения притока крови из легких, что ведет к повышению давления в легочных сосудах и отеку.

Некардиогенная. Из-за введения большого количества жидкости в вену может произойти разный исход событий:

- в крови уменьшается количество белка, поэтому вода не может удержаться в ней и переходит из сосудов в ткани;

- в организме увеличивается количество крови, что повышает давление внутри сосудов, любая из этих причин ведет к отеку, также к этой категории относится и инфекционный, аллергический и токсический отек.

Также представлен довольно обширный список болезней, которые могут спровоцировать интерстициальный отек легких. Среди них можно выделить:

- закупорку сосудов легких;

- пневмоторакс;

- нарушения в работе сердца, проявляющиеся сбоями в сократительной способности;

- попадание в организм через дыхательные пути хлора, фосгена, карбафоса, угарного газа, а также озона;

- сепсис.

Симптоматика

Отек интерстициального типа не развивается скрытно, наоборот, он проявляет себя множеством симптомов, таких как:

- появление болей в области груди;

- возникновение боли при дыхании;

- наличие холодного липкого пота;

- появление сухого кашля и хрипов;

- учащение биения сердца;

- выход через носовые отверстия и рот мокроты, имеющий розовый цвет и пенистую консистенцию;

- резкое понижение артериального давления;

- наблюдается спутанное сознание или тревога.

Диагностика

При наличии хоть одного из перечисленных симптомов, поддерживающегося ухудшающимся самочувствием, необходимо срочно обратиться к врачу. Врач может назначить одну из следующих наиболее эффективных диагностических процедур для определения причины отека.

Одним из достоверных исследований на определение этой патологии является рентген.

При интерстициальном отеке на картинке рентген покажет нечеткий рисунок легкого, сниженную прозрачность околокорневых отделов. Если начался уже альвеолярный тип патологии, рентген даст результаты, которые покажут изменения, охватывающие прикорневые и базальные отделы.

При помощи электрокардиографии можно выяснить наличие заболеваний сердца или перегрузки в его левой области.

При начальном интерстициальном отеке можно делать эхокардиограмму, которая поможет определить заболевание, ставшее причиной такого осложнения.

Лечение

Первая помощь

Если наблюдается резкое ухудшение самочувствие больного, необходимо сразу же вызвать скорую помощь, а до ее приезда выполнить следующие действия.

- Посадить больного так, чтобы его ноги были спущены вниз. Также можно придать человеку полусидящее положение. Но, ни в коем случае, нельзя укладывать его на спину, так как лежа он может задохнуться.

- Открыть окно, чтобы в помещение поступало как можно больше свежего воздуха.

- Необходимо, чтобы пострадавший дышал парами спирта. Следует учесть, что если болен ребенок, спирт необходимо развести до 30% состояния, а для взрослого подойдет и 96%.

- Ноги следует поместить в горячую ванночку, и наложить на конечности жгуты для вен примерно на 30–60 минут.

- Перед приездом медиков необходимо открыть крупную периферическую вену, чтобы врач, без траты времени мог приступить к катетеризации.

- Во время ожидания скорой, требуется постоянно наблюдать за наличием дыхания и работой сердца, измеряя пульс больного.

- Если есть нитроглицерин и давление не понижено, необходимо положить человеку таблетку под язык.

- Если больной недавно делал рентген легких, снимок необходимо подготовить для медиков, чтобы они как можно скорее оценили скорость развития болезни.

Стационарное лечение

В первую очередь врачи делают рентген, чтобы выявить стадию отека. Далее в больнице оказывают терапевтическое лечение. Обычно назначают оксигенотерапию, заключающуюся во вдыхании больного смеси из кислорода и этилового спирта. Эта процедура делается для устранения пены в легких.

Для того чтобы снизить гидростатическое давление в сосудах легких и уменьшить приток крови в венах прописывают курс наркотических анальгетиков и нейролептиков. В основном такое лечение прописывается, если у больного наблюдается запущенный альвеолярный тип отека. Уменьшению объема крови способствуют диуретики.

Если причиной отека послужило инфекционное заболевание, назначают курс антибиотиков, обладающих широким спектром действия.

Если причиной отека послужила болезнь сердца, помимо легких, врач назначает дополнительные анализы и последующее лечение сердечного заболевания.

В конце лечения обязательно проводят повторный рентген, чтобы исключить появление рецидива.

Источник

- 22 Июня, 2018

- Пульмонология

- Кристина Пудафеева

Отёк лёгких – это патологическое состояние, характеризующееся повышенным содержанием в них интерстициальной жидкости. При подозрении на возникновение данного заболевания необходимо пройти тщательное обследование. Лечение проводится только в условиях стационара.

Что такое интерстициальная жидкость?

Одной из разновидностей межклеточных жидкостей является интерстициальная, другое её название – тканевая. Она составляет примерно 25% общей массы тела человека и представляет собой раствор, содержащий, в основном, питательные вещества и конечные продукты метаболизма.

При нормальных показателях давления тканевой жидкости её объём существенно не меняется. При увеличении давления или под воздействием иных факторов количество жидкости значительно возрастает, что приводит к отёкам.

Механизм развития заболевания

Лёгочный интерстиций – это соединительная ткань, являющаяся основой всей дыхательной системы. В норме интерстициальное пространство пропускает через себя до 20 мл жидкости ежечасно. Она не попадает в альвеолы, что обусловлено анатомическим строением лёгких. Конечные продукты метаболизма выводятся из организма благодаря работе лимфатической системы. Под действием неблагоприятных факторов этот процесс нарушается. Сначала наблюдается увеличение объёма жидкости в интерстициальном пространстве, а затем и в альвеолах.

Таким образом, интерстициальный и альвеолярный отёки лёгких не являются самостоятельными заболеваниями, они развиваются на фоне уже имеющихся патологий в организме.

Позиция в «Международной классификации болезней»

Раз в десятилетие пересматривается и корректируется «Международная классификация болезней». Это статистический и классификационный документ, являющийся основой в области здравоохранения. Его задача – обеспечить единство методических подходов. На сегодняшний день действующей является МКБ-10 (цифра означает, что документ был пересмотрен в десятый раз).

Код по МКБ-10 интерстициального отёка лёгких – J81.

Причины

Опасная патология может развиться под действием самых разнообразных факторов.

Основными причинами интерстициального отёка лёгких являются:

- Интоксикация организма. При отравлении различными ядами и наркотиками, употреблении повышенных доз лекарственных средств, бактериальной пневмонии запускается процесс разрушения альвеолярных мембран. Это провоцирует появление отёка.

- Заболевания сердечно-сосудистой системы. Острая левожелудочковая недостаточность становится причиной множества патологий, что приводит к резкому увеличению давления циркулирующей по малому кругу крови и, соответственно, отёку лёгких.

- Хронические заболевания лёгких. К ним относятся: бронхиальная астма, пневмония, злокачественные новообразования, поликистоз, плеврит и пр.

- Тромбоэмболия лёгочной артерии. Вследствие закупоривания сосуда тромбом возникает интерстициальный отёк лёгких, мгновенно переходящий в альвеолярный. За короткое время человек погибает.

- Уменьшение уровня белка в крови. Это происходит за счёт понижения онкотического давления крови.

- Чрезмерные физические нагрузки.

- Травмы головы.

- Период длительной искусственной вентиляции лёгких.

- Попадание рвотных выделений и инородных предметов в органы дыхательной системы.

Любая из этих причин может стать толчком к нарушению процесса газообмена. Альвеолярный и интерстициальный отёки лёгких – это серьёзные патологии, от которых не застрахованы ни взрослые, ни дети.

Несмотря на высокий показатель смертности, при своевременно начатом лечении от заболевания можно избавиться.

Признаки заболевания

Как правило, симптомы интерстициального отёка лёгких появляются в ночные часы, когда человек погружён в сон. В дневное время периодически возникает слабый кашель, на котором внимание, зачастую, не акцентируется.

Спустя несколько часов состояние больного значительно ухудшается:

- бледнеют кожные покровы;

- появляется одышка, не отступающая, даже когда человек находится в спокойном состоянии;

- становится трудно совершать глубокие вдохи, вплоть до невозможности их осуществления;

- вследствие гипоксии начинают беспокоить головные боли;

- увеличивается потоотделение и выработка слюны;

- появляется синюшность в области носогубного треугольника;

- при дыхании отчётливо слышатся хрипы;

- возникает тахикардия.

В случае своевременного обращения в медицинское учреждение шансы на успешный исход лечения существенно увеличиваются. Промедление или нежелание получить квалифицированную помощь грозит переходом заболевания из интерстициальной формы в альвеолярную, что повышает риск летального исхода.

Касаемо лежачих больных, признаки заболевания у них менее выражены.

Зачастую пациенты жалуются на:

- вялость;

- сонливость;

- одышку;

- учащенное дыхание;

- нехватку воздуха.

Ситуация осложняется тем, что горизонтальное положение не позволяет вдыхать большие объёмы воздуха, за счёт чего ухудшается кровообращение. Кроме того, накапливающаяся мокрота провоцирует развитие воспалительного процесса. В таких случаях может возникнуть пневмония.

Виды

Степень выраженности симптомов заболевания зависит от скорости его развития.

Интерстициальный отёк лёгких может быть:

- Острым. Проявление симптомов начинается примерно через 4 часа после увеличения объёма жидкости в лёгких.

- Затяжным. Увеличение количества интерстициальной жидкости происходит постепенно, симптомы также появляются не сразу. Спустя примерно двое суток они имеют наиболее выраженный характер.

- Молниеносным. Самый опасный вид отёка, при котором жидкость не задерживается в интерстициальном пространстве, быстро попадая в альвеолярное. Симптомы появляются молниеносно в виде нестерпимой боли в грудине и затруднённого дыхания. В большинстве случаев летальный исход наступает через несколько часов.

Таким образом, при появлении недомоганий необходимо вызвать бригаду скорой помощи. Как интерстициальный, так и альвеолярный виды отёка лёгких лечатся исключительно в стационарных условиях под постоянным наблюдением специалистов.

Степени тяжести

В зависимости от выраженности симптомов, заболевание имеет 4 степени тяжести:

- Первая. Другое название – предотёчная. Признаки недуга, как правило, остаются незамеченными. Появляется лёгкая одышка и учащается дыхание.

- Вторая. Характеризуется усилением одышки, при дыхании отчётливо слышны хрипы.

- Третья. Хрипы и одышка усиливаются настолько, что их слышно на значительном расстоянии.

- Четвёртая. Присоединяются прочие симптомы отёка лёгких: общее недомогание, повышенное потоотделение, учащённое сердцебиение, бледность кожных покровов и пр.

Диагностика

Для точной постановки диагноза необходимо тщательное обследование.

Диагностика интерстициального отёка лёгких включает следующие мероприятия:

- Первичный осмотр, сбор анамнеза. Врач задаёт различные вопросы, чтобы определить причину, которая поспособствовала появлению отёка. Особое внимание уделяется состоянию здоровья сердечно-сосудистой системы. При внешнем осмотре и пальпации врач акцентирует внимание на характере дыхания, положении пациента, цвете и степени влажности кожного покрова, состоянии вен на шее, кашле и хрипах.

- Биохимический анализ крови. Важен для определения уровня белка в крови.

- Исследование газов крови. При наличии интерстициального отёка лёгких анализ показывает гипокапнию – состояние, характеризующееся нехваткой в крови углекислого газа.

- ЭКГ. Наличие острой левожелудочковой недостаточности и иных патологий может свидетельствовать об отёке.

- УЗИ сердца. Снижение сократимости левого желудочка провоцирует уменьшение амплитуды сердечных колебаний, что и покажет ультразвуковое исследование при отёке лёгких.

- Рентген. Интерстициальный отёк подтверждается при расширении лёгочных корней и сердца.

- Дополнительно может назначаться при интерстициальном отёке лёгких КТ (компьютерная томография) однофотонная эмиссионная.

На основании собранной информации выявляется причина заболевания и составляется эффективный план лечения.

Первая помощь

При появлении первых признаков заболевания нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи.

До её прибытия необходимо оказать человеку первую помощь:

- Расположить его полулёжа, при этом ноги должны быть опущены вниз (горизонтальное и вертикальное положение принимать категорически запрещено).

- Рекомендуется погрузить ноги больного в горячую воду.

- Обеспечить доступ в помещение свежего воздуха.

- Во избежание повышения кровяного давления и увеличения притока крови к правому предсердию, необходимо на обоих бёдрах затянуть жгуты. Они накладываются на 15-20 минут, затягивать их сильно нельзя. По истечении времени жгуты нужно снять, постепенно ослабляя их. Постоянно должен контролироваться пульс.

- При наличии спирта больной должен вдыхать его пары.

- Если в аптечке имеется «Нитроглицерин», 1 таблетку нужно положить под язык.

- Рекомендуется дать больному мочегонное средство (например, «Лазикс»).

Во время транспортировки пациента в медицинское учреждение ему проводится искусственная вентиляция лёгких и вводится «Морфин» (при сильных болях).

Лечение

Интерстициальный отёк лёгких – серьёзное заболевание, при котором пациенту показана интенсивная терапия. Все лечебные мероприятия проводятся только в условиях стационара под постоянным контролем врачей.

Лечение интерстициального отёка лёгких включает:

- применение кислородной маски;

- повышение артериального давления (при существенном его снижении);

- нормализацию сердечных сокращений;

- устранение болевого синдрома;

- внутривенное введение мочегонных препаратов;

- вливание пациенту плазмы крови (при пониженном уровне белка);

- приём глюкокортикостероидов (при бронхиальных спазмах);

- антибиотикотерапию (при выявлении в организме инфекции, например, сепсиса).

В зависимости от результатов комплексного обследования все мероприятия и препараты назначаются индивидуально, для каждого больного составляется своя схема лечения.

При быстрой постановке диагноза и своевременном принятии мер пациент, как правило, излечивается и его выписывают из стационара примерно через 3 недели.

Профилактика

В первую очередь в группе риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями. Для снижения вероятности появления осложнения в виде отёка лёгких необходимо дважды в год посещать лечащего врача и, при необходимости, проходить профилактический курс лечения. Особенно это касается людей, страдающих различными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, требуется корректировка рациона питания. Из него нужно исключить солёные, жареные, жирные, копчёные блюда, т. к. они способствуют задержке жидкости в организме. При приготовлении пищи рекомендуется использовать соль в минимальных количествах.

Также показаны умеренные физические нагрузки.

Соблюдение данных правил не исключает появление отёка лёгких, но значительно снижает его вероятность.

Заключение

Интерстициальный отёк лёгких – заболевание, при котором увеличивается объём жидкости в межклеточном пространстве. При несвоевременном получении квалифицированной помощи жидкость попадает в альвеолы – интерстициальный отёк переходит в альвеолярный, что грозит летальным исходом. Грамотно проведённая диагностика позволяет составить максимально эффективную схему лечения. В этом случае прогноз, зачастую, благоприятный – пациент выписывается из стационара уже через 3 недели. Соблюдение мер профилактики позволяет снизить вероятность развития опасного осложнения.

Источник

Ангиоотек – это патологическое состояние, сопровождающееся накоплением жидкости в тканях кожи и подкожной жировой клетчатке из-за увеличения проницаемости стенок сосудов микроциркуляторного русла. Проявляется отеком кожи различной локализации (лицо, шея, конечности), нередко сочетающимся с крапивницей и кожным зудом. Диагностика производится путем физикального осмотра, лабораторных исследований крови, изучения наследственного и аллергологического анамнеза больного. Терапевтическая тактика зависит от причин, вызвавших развитие синдрома, может включать назначение антигистаминных средств, андрогенов, ингибиторов фибринолиза и диуретиков.

Общие сведения

Ангиоотек впервые был описан в 1882 году немецким ученым Генрихом Квинке. Исследователь считал его самостоятельным заболеванием – ангионевротическим отеком. В настоящее время установлено, что примерно половина случаев патологии возникает вследствие аллергических процессов реагинового типа, тогда как остальные являются самостоятельными приобретенными или наследственными состояниями. К понятию «изолированный ангиоотек» относят целый ряд болезней, в основе которых лежат нарушения циркуляции жидкости между кровеносной системой и тканями. Ангиоотеки могут диагностироваться в любом возрасте, у женщин выявляются примерно в 1,5-2 раза чаще, нежели у мужчин. Генетически обусловленные варианты патологического состояния передаются по аутосомно-доминантному типу.

Ангиоотек

Причины ангиоотека

Существует огромное количество внешних и внутренних факторов, способствующих развитию ангионевротического отека. Непосредственной причиной патологии являются изменения в системе комплемента и нарушение некоторых других физиологических процессов (коагуляции крови, фибринолитических и кининовых реакций). В подавляющем большинстве случаев аномалия вызывается дефицитом или недостаточной активностью С1-ингибитора – протеазы крови, замедляющей и останавливающей ряд биохимических реакций в крови и тканях. Данное явление возникает под влиянием следующих факторов:

- Генетические особенности. Значительная часть эпизодов врожденного ангиоотека обусловлена мутацией гена SEPRING1, расположенного на 11-й хромосоме. Он кодирует белковую последовательность С1-ингибитора, поэтому при изменении данного гена отмечается дефицит протеазы или потеря ее функции.

- Лимфопролиферативные патологии. Некоторые состояния с ускоренным размножением лимфоцитов или их клеток-предшественников (например, лимфомы) могут сопровождаться ангионевротическими отеками. Причина этого кроется в увеличении скорости разрушения С1-ингибитора.

- Аутоиммунные реакции. При определенных условиях формируются антитела к C1-эстеразе, связывающие этот фермент и способствующие его разрушению. Процесс может возникать как изолированно, так и при системных аллергических реакциях или иных нарушениях.

Редким вариантом патологии является ангиоотек, развивающийся при оптимальном уровне С1-ингибитора – в основном к нему относят так называемые эстрогензависимые отеки. Предполагают, что они обусловлены генетическими факторами и передаются по сцепленному с Х-хромосомой механизму, течение заболевания усугубляется при приеме препаратов эстрогена. Также существует разновидность болезни, провоцируемая использованием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, входящих в состав многочисленных антигипертензивных средств.

Патогенез

Возникающий по той или иной причине дефицит С1-ингибитора приводит к активации системы комплемента, увеличивает концентрацию калликреина и брадикинина. Последние стимулируют образование вазоактивных пептидных соединений, воздействующих на сосудистые стенки и гладкую мускулатуру. В результате происходит сначала расширение прекапиллярных артериол, затем – выход элементов плазмы клетки из кровеносного русла в межклеточное пространство. Таким образом, формируется локальный ангиоотек, проявляющийся характерной клинической картиной. Кроме того, реакции брадикининового звена могут вызывать спазм гладкомышечных клеток пищеварительной и дыхательной систем, нарушая их моторику.

Классификация

С учетом особенностей клинического течения в клинической аллергологии все случаи ангиоотека делят на две большие группы – изолированные и сочетанные. Первые проявляются только отеком подкожной жировой клетчатки и кожи, вторые могут сопровождаться крапивницей, спазмом дыхательных путей и другими симптомами. Разделение является достаточно условным, слабо отражает причины заболевания. По этиологическому признаку выделяют наследственные и приобретенные формы ангионевротического отека. Врожденные разновидности составляют примерно 2-5% от общего количества случаев болезни, включают следующие типы:

- Тип 1. Обусловлен почти полным отсутствием С1-ингибитора, возникающем при мутации гена SEPRING1. Характеризуется довольно тяжелым течением – генерализованностью и выраженностью отеков, их появлением не только на коже, но и на слизистых дыхательных путей или пищеварительного тракта. Регистрируется в 85% случаев наследственного ангиоотека.

- Тип 2. Развивается при относительном недостатке ингибитора вследствие его медленного образования или пониженной активности из-за неправильной структуры фермента. Клиника менее тяжелая, отеки поражают преимущественно ткани конечностей, иногда лица. Такой вариант заболевания диагностируется у 12-14% больных с наследственными формами ангионевротического отека.

- Тип 3. Встречается крайне редко, обычно – на фоне отсутствия дефицита С1-эстеразы. Как правило, представлен эстрогензависимыми отеками – обострениями патологии при беременности, приеме комбинированных оральных контрацептивов, заместительной терапии в период климакса.

Все варианты наследственного ангиоотека являются изолированными, не сопровождаются крапивницей или иными нарушениями. Приобретенные разновидности имеют другую классификацию, включающую в себя всего два основных типа заболевания:

- Тип 1. Выявляется на фоне лимфопролиферативных состояний – лимфом, при некоторых инфекционных поражениях. Причиной становится увеличение потребления С1-ингибитора и его последующий недостаток.

- Тип 2. Возникает из-за синтеза аутоантител к ингибитору, что резко снижает его концентрацию в крови. Такое явление имеет место при некоторых аутоиммунных и аллергических состояниях, иммунодефицитах и других патологиях.

Симптомы ангиоотека

Основным симптомом патологии является появление безболезненного отека кожи различного размера. Больные отмечают ощущение распирания и напряжения, иные субъективные жалобы отсутствуют. В отличие от воспалительных отеков пораженная область характеризуется более бледным, нежели окружающие участки кожи, цветом и отсутствием локального повышения температуры тканей. Чаще всего отечные проявления обнаруживаются на верхних и нижних конечностях, лице (губы, щеки, веки, ушные раковины), шее, в зоне половых органов. Кожный зуд нехарактерен, но может определяться при сочетании ангиоотека с крапивницей.

У некоторых больных отек выявляется в области слизистых оболочек, иногда патологический процесс затрагивает и подслизистую пластинку. Наиболее часто поражаются органы полости рта (язык, мягкое небо), дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт. При развитии ангиоотека органов респираторной системы возникает ощущение нехватки воздуха, осиплость или полная потеря голоса, лающий кашель. Вовлечение ЖКТ проявляется выраженным абдоминальным синдромом – болями, тошнотой, рвотой. Отмечается напряжение мышц брюшной стенки, создающее ложную картину перитонита или острой кишечной непроходимости.

Крайне редкими симптомами заболевания являются признаки плеврального выпота (кашель, боль в груди, затрудненное дыхание). В число других редких вариантов патологии входит локальный отек головного мозга (регистрируется угнетение сознания, гемипарезы), ангиоотек мочевого пузыря (сопровождается острой задержкой мочи), поражение мышц и суставов. Изолированные формы заболевания развиваются медленно на протяжении 12-48 часов. После этого при отсутствии осложнений происходит медленное разрешение отечности в течение 5-8 дней. Некоторые сочетанные варианты ангионевротического отека (особенно аллергического генеза) могут прогрессировать намного быстрее – в течение нескольких минут или часов.

Осложнения

Вероятность осложнений при ангиоотеке зависит от локализации патологического процесса. Наиболее часто (примерно в половине от всех осложненных случаев) у больных возникают затруднения дыхания, обусловленные сужением просвета гортани или бронхов. При отсутствии медицинской помощи нарушение может стать причиной летального исхода. Относительно опасны абдоминальные формы патологии, которые могут вызывать расстройства перистальтики с развитием непроходимости и перитонита. Нередко отеки органов ЖКТ становятся причиной ненужного хирургического вмешательства из-за ошибочной диагностики. Поражение головного мозга способно привести к коме и ряду неврологических последствий (нарушения координации, речи, восприятия). Острая задержка мочи при отечных явлениях в мочевом пузыре является причиной рефлюкса жидкости, гидронефроза и почечной недостаточности.

Диагностика

В большинстве случаев диагноз ангионевротический отек выставляет врач-иммунолог. Реже с этой патологией сталкиваются специалисты иных направлений – дерматологи, педиатры, гастроэнтерологи, терапевты. Определение заболевания часто затруднено из-за его разнообразной этиологии и очень широкого спектра клинических проявлений. Основное внимание уделяют анамнестической информации и результатам специфических лабораторных исследований. Диагностика ангиоотека включает в себя следующие методики:

- Опрос и осмотр. При наружном осмотре уточняют распространенность и локализацию отечного участка, подтверждают отсутствие болезненности. Методом расспроса выясняют, что предшествовало развитию патологических проявлений (стресс, употребление каких-либо продуктов, прием лекарств), имели ли место подобные реакции у родственников.

- Лабораторные анализы. Специфическим методом диагностики ангиоотека является определение уровня С1-ингибитора плазмы крови – его отсутствие или снижение количества свидетельствует в пользу наличия заболевания. Возможно определение титра антител к С1-ингибитору – эта методика позволяет выяснить, имеет ли болезнь приобретенный аутоиммунный характер.

- Дополнительные исследования. При поражении дыхательной системы производят бронхоскопию, рентгенографию органов грудной клетки. Обычно выявляется отек тканей гортани, бронхоспазм, изредка обнаруживается плевральный выпот. УЗИ органов брюшной полости позволяет дифференцировать абдоминальные формы ангиоотека от перитонита и других патологий органов ЖКТ.

Помимо вышеперечисленных методов при диагностике данного состояния учитывают огромное количество разнообразных факторов. Например, возраст больного: наследственные разновидности чаще обнаруживаются у лиц младше 20 лет, приобретенные формы – у людей старше 40 лет с отягощенным анамнезом. Принимают во внимание наличие или отсутствие сопутствующих симптомов – крапивницы, дыхательных расстройств. Дифференциальную диагностику проводят с отеками иного генеза – в результате почечной патологии, укуса ядовитых насекомых, локальных аллергических и воспалительных реакций.

Лечение ангиоотека

Терапевтические мероприятия при ангионевротическом отеке разделяют на две группы – методы для купирования острого приступа и техники для профилактики его последующего развития. В обоих случаях используют сходные лекарственные вещества – в зависимости от целей их назначения меняется только схема приема и дозировка. Наиболее часто для лечения ангиоотека в современной иммунологии применяют следующие препараты:

- Андрогены. Некоторые аналоги мужских половых гормонов (даназол, метилтестостерон) способны усиливать синтез С1-эстеразы в клетках печени. Они уменьшают выраженность симптомов патологии и снижают вероятность приступа заболевания в будущем.

- Ингибиторы фибринолиза. Лекарственные средства, препятствующие фибринолитическим процессам, также замедляют реакции калликреинового пути. Благодаря этому снижается скорость диффузии плазмы в ткани, уменьшается вероятность возникновения ангиоотека. Применение препаратов данной группы (е-аминокапроновая или транексамовая кислоты) проводят под контролем состояния свертывающей системы крови.

- Свежезамороженная плазма. Переливание донорской плазмы, содержащей в себе С1-ингибитор, является эффективным методом купирования острых отеков, особенно наследственного характера.

При наличии аутоантител против компонентов комплемента показано их удаление из кровотока с помощью плазмафереза. Это временная мера, способная значительно ослабить выраженность отечных проявлений. При угрозе жизни больного (например, из-за обтурации дыхательных путей) рекомендуется введение адреналина, а при его неэффективности – конико- или трахеотомия. Если причиной ангиоотека послужило наличие другого заболевания (аллергического, аутоиммунного или иного характера) – разрабатывается схема его лечения согласно показаниям. Существуют также перспективные препараты ингибитора, использующиеся в некоторых странах для терапии данного состояния.

Прогноз и профилактика

Прогноз ангиоотека считается неопределенным до выяснения его этиологии у конкретного больного. При наследственном характере патологии всегда существует риск развития летального отека гортани, поэтому пациентам желательно иметь при себе карточку с указанием диагноза. При правильном профилактическом лечении приступы возникают редко, не представляют угрозы для жизни больного. Прогноз приобретенных форм зависит от характера основного заболевания. Профилактические мероприятия включают в себя своевременное лечение аллергических и аутоиммунных состояний.

Источник