Апноэ при отеке головного мозга

Синдром сонных апноэ – это нарушение сна, сопровождаемое эпизодами остановки носоротового дыхания продолжительностью не менее 10 секунд. При синдроме сонных апноэ может регистрироваться от 5 до 60 и более кратковременных остановок дыхания. Также отмечается храп, беспокойный ночной сон, дневная сонливость, снижение работоспособности. Наличие синдрома сонных апноэ выявляется при проведении полисомнографии, а его причины – в ходе оториноларингологического обследования. Для лечения синдрома сонных апноэ используются немедикаментозные (специальные оральные приспособления, кислородотерапия), медикаментозные и хирургические методы, направленные на устранение причины нарушения.

Общие сведения

Синдром сонных (ночных) апноэ – расстройство дыхательной функции, характеризующееся периодическими остановками дыхания во сне. Кроме ночных остановок дыхания для синдрома сонных апноэ характерны постоянный сильный храп и выраженная дневная сонливость. Остановка дыхания во сне является потенциально опасным для жизни состоянием, сопровождающимся гемодинамическими расстройствами и нестабильной сердечной деятельностью.

Дыхательные паузы продолжительностью 10 секунд при синдроме сонных апноэ вызывают гипоксию (недостаток кислорода) и гипоксемию (повышение углекислоты), стимулирующие головной мозг, что ведет к частым пробуждениям и возобновлению дыхания. После нового засыпания вновь следует кратковременная остановка дыхания и пробуждение. Количество эпизодов апноэ зависит от тяжести нарушений и может повторяться от 5 до 100 раз в час, складываясь в общую продолжительность дыхательных пауз до 3-4 часов за ночь. Развитие синдрома сонных апноэ нарушает нормальную физиологию сна, делая его прерывистым, поверхностным, некомфортным.

По статистике, синдромом сонных апноэ страдают 4% мужчин и 2% женщин среднего возраста, с возрастом вероятность апноэ возрастает. Женщины наиболее подвержены развитию апноэ в период менопаузы. Близкой к апноэ респираторной дисфункцией является гипноэ – уменьшение объема дыхательного потока на 30% и более по сравнению с обычным на протяжении 10 секунд, ведущее к снижению перфузии кислорода более чем на 4%. У здоровых лиц встречается физиологическое апноэ – короткие, периодически возникающие остановки дыхания во сне длительностью не более 10 секунд и с частотой не более 5 в один час, считающиеся вариантом нормы и не угрожающие здоровью. Решение проблемы требует интеграции усилий и знаний в области оториноларингологии, пульмонологии, сомнологии.

Синдром сонных апноэ

Причины

Нарушения регуляции дыхательной функции со стороны ЦНС при синдроме центральных сонных апноэ могут вызываться травмами, сдавлениями стволового отдела головного мозга и задней черепной ямки, поражениями головного мозга при синдроме Альцгейма-Пика, постэнцефалитическом паркинсонизме. У детей встречается первичная недостаточность дыхательного центра, вызывающая синдром альвеолярной гиповентиляции, при котором наблюдается цианотичность кожных покровов, эпизоды апноэ во сне при отсутствии легочной или кардиальной патологии.

Синдром обструктивных сонных апноэ чаще встречается у лиц, страдающих ожирением, эндокринными расстройствами, подверженных частым стрессам. К развитию обструктивного синдрома апноэ во сне предрасполагают анатомические особенности верхних дыхательных путей: короткая толстая шея, узкие носовые ходы, увеличенное мягкое небо, миндалины или небный язычок. В развитии синдрома сонных апноэ имеет значение наследственный фактор.

Патогенез

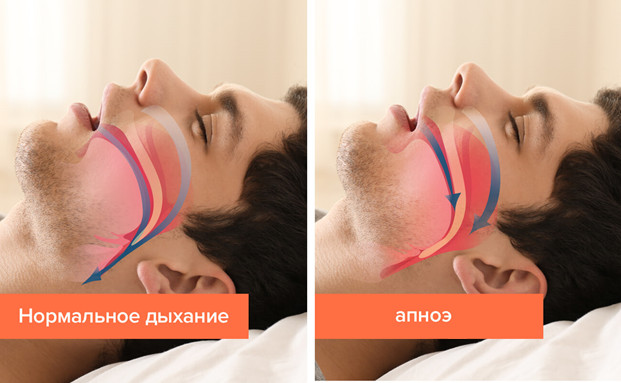

Развитие синдрома обструктивных сонных апноэ происходит в результате фарингеального коллапса, возникающего в процессе глубокого сна. Спадение воздухоносных путей на уровне глоточного отдела во время каждого эпизода апноэ вызывает состояния гипоксии и гиперкапнии, сигнализирующие головному мозгу о необходимости пробуждения. Во время пробуждения воздухоносная функция и вентиляция легких восстанавливаются. Нарушения проходимости верхних воздухоносных путей могут развиваться позади мягкого неба или корня языка, между задней стенкой глотки и хоанами – внутренними носовыми отверстиями, на уровне надгортанника.

Классификация

По патогенетическому механизму развития синдрома сонных апноэ выделяют его центральную, обструктивную и смешанную формы. Синдром центральных сонных апноэ развивается в результате нарушения центральных механизмов регуляции дыхания вследствие органических поражений головного мозга или первичной недостаточности дыхательного центра. Апноэ во сне при центральной форме синдрома обусловлено прекращением поступления к дыхательной мускулатуре нервных импульсов. Этот же механизм развития лежит в основе периодического дыхания Чейн-Стокса, которое характеризуется чередованием поверхностных и редких дыхательных движений с частыми и глубокими, переходящими затем в апноэ.

Синдром обструктивных сонных апноэ развивается вследствие спадения или окклюзии верхних дыхательных путей при сохранении дыхательной регуляции со стороны ЦНС и активности дыхательной мускулатуры. Некоторые авторы включают синдром обструктивных сонных апноэ в синдромный комплекс обструктивных апноэ-гипноэ, к которому также относится ряд респираторных дисфункций, развивающихся во сне:

- Cиндром гиповентиляции – характеризуется устойчивым снижением вентиляции легких и перфузии крови кислородом.

- Cиндром патологического храпа

- Cиндром ожирения-гиповентиляции – газообменные нарушения, развивающиеся на фоне избыточного увеличения массы тела и сопровождающиеся стойким снижением перфузии крови кислородом с дневными и ночными гипоксемиями.

- Cиндром сочетанной обструкции респираторных путей – сочетание нарушений проходимости верхних (на уровне глотки) и нижних (на уровне бронхов) дыхательных путей, приводящие к развитию гипоксемии.

Синдром смешанных сонных апноэ включает комбинацию механизмов центральной и обструктивной формы. По количеству эпизодов апноэ устанавливается степень тяжести течения синдрома сонных апноэ:

- до 5 эпизодов апноэ в час (или до 15 апноэ-гипопноэ) – синдрома сонных апноэ нет;

- от 5 до 15 апноэ в час (или от 15 до 30 апноэ-гипопноэ) – синдром сонных апноэ легкой степени;

- от 15 до 30 апноэ в час (или от 30 до 60 апноэ-гипопноэ) – синдром сонных апноэ средней степени;

- свыше 30 апноэ в час (или более 60 апноэ-гипноэ) – синдром сонных апноэ тяжелой степени.

Симптомы

Зачастую пациенты с синдромом сонных апноэ сами не подозревают о своем заболевании и узнают о нем от тех, кто спит рядом. Основными проявлениями синдрома сонных апноэ служат храп, беспокойный и прерывистый сон с частыми пробуждениями, эпизоды остановок дыхания во сне (по свидетельству лиц, окружающих пациента), чрезмерная двигательная активность во сне.

В результате неполноценного сна у пациентов развиваются нейрофизиологические нарушения, проявляющиеся головными болями по утрам, разбитостью, избыточной дневной сонливостью, снижением работоспособности, раздражительностью, утомляемостью в течение дня, снижением памяти и концентрации внимания.

Со временем у пациентов, страдающих синдромом сонных апноэ, увеличивается масса тела, развивается половая дисфункция. Синдром сонных апноэ отрицательно влияет на сердечную функцию, способствуя развитию аритмий, сердечной недостаточности, приступов стенокардии. У половины пациентов с синдромом сонных апноэ имеется сопутствующая патология (артериальная гипертония, ИБС, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и др.), значительно утяжеляющая течение синдрома. Развитие апноэ во сне нередко встречается при синдроме Пиквикка – заболевании, сочетающем недостаточность правых отделов сердца, ожирение и дневную сонливость.

У детей о синдроме сонных апноэ могут свидетельствовать дыхание через рот в дневное время, ночное и дневное недержание мочи, чрезмерная потливость во сне, сонливость и медлительность, поведенческие нарушения, сон в необычных позах, храп.

Осложнения

Нарушения сна при синдроме сонных апноэ может тяжело отразиться на качестве жизни. Снижение концентрации внимания в дневное время повышает риск травматизма и несчастных случаев на производстве, в быту и повседневной деятельности.

Увеличение частоты эпизодов апноэ прямо влияет на повышение уровня утреннего артериального давления. Во время дыхательных пауз может развиваться нарушение сердечного ритма. Все чаще синдром сонных апноэ называют причиной развития инсульта у молодых мужчин, ишемии и инфаркта миокарда у пациентов с атеросклерозом. Синдром сонных апноэ утяжеляет течение и прогноз хронической легочной патологии: ХОБЛ, бронхиальной астмы, хронического обструктивного бронхита и т. д.

Диагностика

В распознавании синдрома сонных апноэ важен контакт с родственниками пациента и их участие в установлении факта остановок дыхания во сне. Для диагностики синдрома сонных апноэ в амбулаторной практике используется метод В. И. Ровинского: один из родственников во время сна пациента засекает с помощью часов с секундной стрелкой продолжительность дыхательных пауз.

При осмотре у пациентов обычно определяется индекс массы тела (ИМТ) > 35, что соответствует II степени ожирения, окружность шеи > 40 см у женщин и 43 см у мужчин, показатели артериального давления превышают 140/90 мм рт. ст.

Пациентам с синдромом сонных апноэ проводится консультация отоларинголога, в ходе которой нередко выявляется патология ЛОР-органов: ринит, синусит, искривление перегородки носа, хронический тонзиллит, полипоз и др. Исследование носоглотки дополняется фарингоскопией, ларингоскопией и риноскопией с помощью гибкого фиброэндоскопа.

Достоверную картину наличия синдрома сонных апноэ позволяет установит проведение полисомнографического исследования. Полисомнография сочетает в себе длительную (свыше 8 часов) одновременную регистрацию электрических потенциалов (ЭЭГ головного мозга, ЭКГ, электромиограммы, электроокулограммы) и респираторной активности (воздушных потоков, проходящих через рот и нос, дыхательных усилий мускулатуры брюшной и грудной полости, насыщение (SaO 2) крови кислородом, феномена храпа, позы тела во время сна). При анализе записи полисомнографии определяется количество и длительность эпизодов апноэ во сне и степень выраженности происходящих при этом изменений.

Вариантом полисомнографии является полиграфическое исследование – ночная регистрация электрических потенциалов организма, включающая от 2 до 8 позиций: ЭКГ, носового дыхательного потока, грудного и брюшного усилия, насыщения кислородом артериальной крови, мышечной активности нижних конечностей, звукового феномена храпа, позиции тела во время сна.

Лечение синдрома сонных апноэ

Программа лечения может включать использование немедикаментозных, медикаментозных и хирургических методов воздействия на причину заболевания. Общие рекомендации при нетяжелых нарушениях ночного дыхания включают сон с приподнятым головным концом кровати (на 20 см выше обычного), исключение сна в положении на спине, закапывание на ночь ксилометазолина (галазолина) в нос для улучшения носового дыхания, полоскание горла раствором эфирных масел, лечение патологии ЛОР-органов (хронического ринита, синусита), эндокринопатий, исключение приема снотворных и алкоголя, снижение веса.

Во время сна возможно применение различных оральных приспособлений (выдвигателей нижней челюсти, удерживателей языка), способствующих поддержанию просвета дыхательных путей, кислородотерапии.

Использование чрезмасочной аппаратной СИПАП–терапии (СИПАП-вентиляции), обеспечивающей поддержание постоянного положительного давления воздухоносных путей, позволяет нормализовать ночное дыхание и улучшить дневное самочувствие пациентов с синдромом сонных апноэ. Этот метод на сегодняшний день считается наиболее перспективным и эффективным. Назначение приема теофиллина не всегда дает желаемый эффект у пациентов с обструктивным ночным апноэ. При центральной форме синдрома сонных апноэ возможен положительный эффект от приема ацетазоламида.

Оперативные вмешательства при синдроме сонных апноэ рассматриваются как вспомогательные в случаях имеющихся аномалий и дефектов в строении верхних респираторных путей или их хронических заболеваниях. В ряде случает аденоидэктомия, коррекция носовой перегородки и тонзиллэктомия позволяют полностью устранить причины синдрома сонных апноэ. Операции по увулопалатофарингопластике и трахеостомии проводятся при крайне тяжелых расстройствах.

Прогноз и профилактика

Синдром сонных апноэ является далеко не безобидным расстройством. Нарастание клинической симптоматики происходит со временем и может вызывать тяжелую степень инвалидности или летальный исход у 40% пациентов в первые 5 лет развития заболевания, у 50% – на протяжении последующих 5 лет и у 94% пациентов с 15-летним стажем заболевания.

Показатели уровня смертности у пациентов с синдромом сонных апноэ в 4,5 раза превышают таковые в общей популяции. Применение СРАР-терапии позволило сократить уровень смертности на 48% и увеличить продолжительность жизни на 15 лет. Однако, этот метод не оказывает воздействия на патогенез синдрома сонных апноэ.

Профилактика возможных осложнений апноэ во сне диктует необходимость участия в лечении синдрома специалистов пульмонологов, отоларингологов, кардиологов, неврологов. В случае синдрома сонных апноэ можно говорить только о проведении неспецифической профилактики, включающей в себя нормализацию веса, отказ от курения, приема снотворных препаратов, алкоголя, лечение заболеваний носоглотки.

Источник

/Последствия расстройств дыхания во сне

Чтобы спать с храпящим человеком в одной комнате, нужно иметь терпение и крепкие нервы. Но оказывается, что и сами храпуны подвергают собственную центральную и периферическую нервную систему еще большим испытаниям. Сильные головные боли по утрам, разбитость и сонливость в течение дня, быстрая утомляемость, ухудшение памяти и внимания – все это признаки неврологических нарушений, которые часто наблюдаются у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна.

Утренние головные боли и хроническая усталость могут быть признаками неврологических расстройств. Но если такие симптомы сочетаются с регулярным ночным храпом, то это серьезный повод обратиться к сомнологу.

Если вовремя не обратить внимания на эти проблемы и не начать правильное лечение, то клиническая картина усугубляется. Симптоматика становится более выраженной, а состояние больного ухудшается еще и из-за нестабильного эмоционального фона, проявляются раздражительность и депрессия. Человек испытывает эмоциональный дискомфорт и тревогу, а плохое настроение становится повседневной нормой. В особо тяжелых случаях синдром обструктивного апноэ стол сильно влияет на личность пациента, что он может производить впечатление человека со сниженными умственными способностями. И самое неприятное, что тяжелая степень сонного апноэ значительно повышает риск развития острого нарушения мозгового кровообращения – инсульта.

Механизм влияния храпа с апноэ на мозг и нервную систему

Синдромом обструктивного апноэ иначе называют болезнью остановок дыхания во сне. Эта проблема чаще возникает у полных людей старше 40 лет или тех, у кого имеется такая врожденная особенность, как маленькая нижняя челюсть.

При синдроме обструктивного апноэ мягкие структуры глотки периодически полностью смыкаются во время сна, не позволяя струе воздуха проникнуть в легкие

Смыкание мягких структур глотки создает непреодолимое препятствие для нормального дыхания. В результате многие храпуны могут не дышать по 2-3 часа в течение ночи, то есть синдром обструктивного апноэ почти всегда сопровождается выраженным кислородным голоданием. В конце каждой остановки дыхания следует микропробуждение – так мозг подает организму сигнал проснуться, чтобы мышцы глотки снова напряглись, а просвет дыхательных путей увеличился. При тяжелых формах заболевания количество микропробуждений исчисляется сотнями. Больной редко помнит, что его отдых прерывался, но при этом выспаться ему все равно не удается. Кроме того, фрагментированный сон практически полностью лишен тех глубоких стадий, которые важны для восстановления сил и уравновешивания процессов возбуждения и торможения нервной системы. Именно поэтому храпуны так часто чувствуют по утрам разбитость и утомленность, днем хотят спать, а их настроение нестабильно.

Ночное кислородное голодание, постоянный недосып, а также нехватка глубоких стадий медленного и фазы быстрого сна – вот основные факторы развития неврологических нарушений при синдроме обструктивного апноэ. Негативные последствия гипоксии при легкой степени заболевания довольно быстро нейтрализуются. Бодрствуя, человек контролирует дыхание, а значит, остановки дыхания отсутствуют, а кровь насыщается кислородом. А вот с накопленной усталостью дела обстоят сложнее. Хроническая усталость и сонливость ухудшают работоспособность, память и внимание. Так специалисты одного из ведущих шведских центров по изучению проблем сна установили, что у больных с обструктивным апноэ из-за снижения внимания и сильной сонливости риск попасть в дорожную аварию возрастает в 2.5 раза.

Исследования мозга у пациентов с сонным апноэ

Влияние сонного апноэ сна на центральную нервную систему, в том числе на работу мозга, вызывает стойкий интерес ученых. Приведем лишь несколько примеров, иллюстрирующих широкий спектр патологических процессов, вызванных синдромом обструктивного апноэ.

- Уменьшение объема и плотности серого вещества. В 2002 и 2003 году исследователи дважды подтвердили закономерность между гипоксией, вызванной синдромом обструктивного апноэ, и уменьшением объема серого вещества. Деградация клеток мозга локализуется преимущественно в области гиппокампа, который отвечает за формирование эмоций и за память, а также области передней поясной коры, участвующей в выполнении когнитивных функций, регуляции кровяного давления и сердечного ритма. Патологические изменения становятся более выраженными с возрастом пациентов, а точнее, с увеличением периода нелеченого апноэ.

Связь обструктивного апноэ и неврологических расстройств исследуется во многих странах и считается доказанной

- Инфаркт мозга (инсульт). В 2007 году при проведении МРТ-обследования пациентов с тяжелой формой апноэ сна у каждого 4-го из них были обнаружены очаговые поражения, указывающие на перенесенный инфаркт мозга. Для сравнения: только у 7% обследуемых из контрольной группы были выявлены такие же патологические изменения.

- Деменция (слабоумие). Гипоксия и микроинсульты нередко приводят к деменции. Результаты исследования, показавшего связь апноэ и слабоумия, были опубликованы в авторитетном журнале Neurology в 2009 году. Патологический процесс связан еще и с обусловленной постоянными микропробуждениями недостаточной продолжительностью фазы медленноволнового сна. Медленный сон играет ключевую роль в обработке воспоминаний и откладывании в памяти новых фактов. В этом же журнале, но уже за 2015 год, был опубликован материал о том, что у пациентов с обструктивным апноэ расстройства памяти и мышления наступают в среднем на 10 лет раньше, чем у людей без аналогичных нарушений сна.

- Ухудшение кровоснабжения мозга. В 2007 году посредством эмиссионной томографии было показано существенное уменьшение кровотока в области тех структур головного мозга, которые отвечают за формирование топографической памяти, зрительное восприятие, произвольное движение скелетных мышц и обработку зрительных сигналов.

- Снижение IQ. В 2005 году была проведена функциональная МРТ для выявления когнитивных нарушений у пациентов с тяжелой формой обструктивного апноэ. Активация лобной доли при выполнении тестов на память у пациентов с храпом и обструктивным апноэ была значительно снижена. Также у пациентов с ночной гипоксией отмечалась слабая активация теменной доли коры. В 2006 году исследовалась группа детей с апноэ тяжелой степени. Их уровень IQ оказался в среднем на 15 пунктов ниже, чем у здоровых сверстников. Вдобавок у школьников наблюдались проблемы со словесной памятью и беглостью речи.

Можно ли восстановить функции мозга?

Игнорирование синдрома обструктивного апноэ неизбежно ведет к неврологическим расстройствам, которые, в свою очередь, вызывают когнитивные, эмоциональные и поведенческие нарушения. Но существует способ навсегда избавиться от разрушающего нервную систему храпа с апноэ, предотвратить опасные необратимые осложнения и дать организму толчок для самовосстановления. Речь идет о СИПАП-терапии.

СИПАП-терапия признана наиболее эффективной и безопасной методикой лечения обструктивного апноэ средней и тяжелой степени

Ученые обнаружили, что уже после 3 месяцев регулярного использования СИПАП-аппарата наблюдется ощутимое улучшение работы мозга. А пациенты, прошедшие годичный курс терапии, во время когнитивных тестов показали, что нарушенные функции центральной нервной системы полностью пришли в норму.

Более того, доктор Винченца Кастроново из миланского Центра изучения расстройств сна утверждает, что даже структурные повреждения мозга, вызванные синдромом обструктивного апноэ, часто бывают обратимы, и называет СИПАП-терапию наиболее эффективным методом устранения подобных нарушений. Однако стоит понимать, что мозг является сложной, тонко организованной и до конца не изученной системой, поэтому невозможно с уверенностью говорить о полном и гарантированном восстановлении его работоспособности, особенно у пациентов, уже перенесших тяжелый инсульт. Тем не менее не вызывает сомнений существенное улучшение состояния больных и реальный шанс вернуться к привычному образу жизни. И уже этого достаточно, чтобы сделать выбор в пользу СИПАП-терапии и не откладывать решение проблемы на потом.

Источник